夏といえば、枝豆!

こんにちは、ブログ管理人のミクロッティです

身近なものをスマホ顕微鏡で観察し、写真を集めてミクロ観察ずかんを作っています

僕はお酒を飲めない下戸ですが、おつまみは好きです

ということで、今回は夏の定番おつまみ「枝豆」を観察しました

生の枝豆のミクロ観察

暑い日が続いて、食べたくなるのは塩味のきいた枝豆!

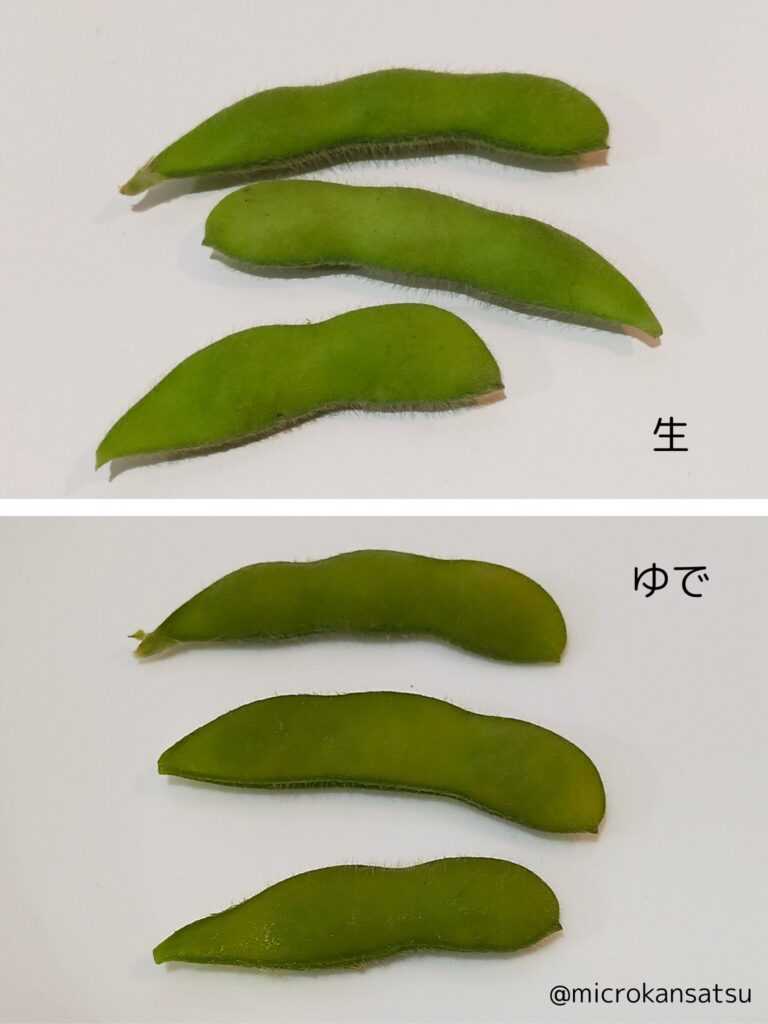

今回は生の枝豆とゆでた枝豆を用意しました

まずは、生の枝豆からミクロ観察していきましょう

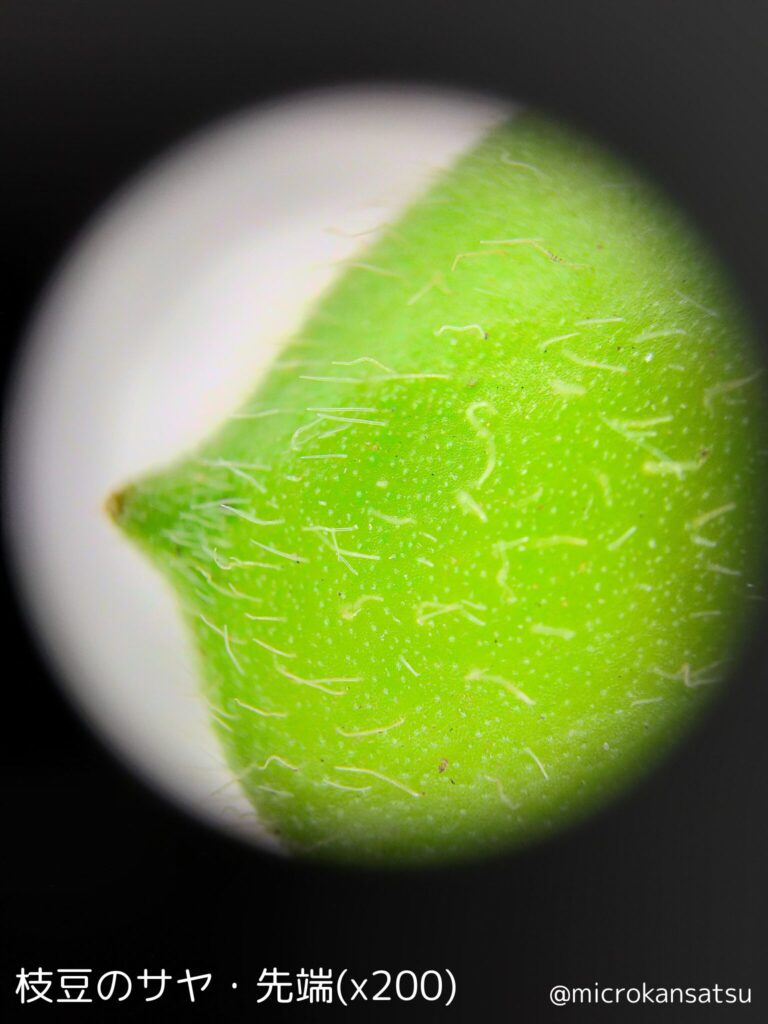

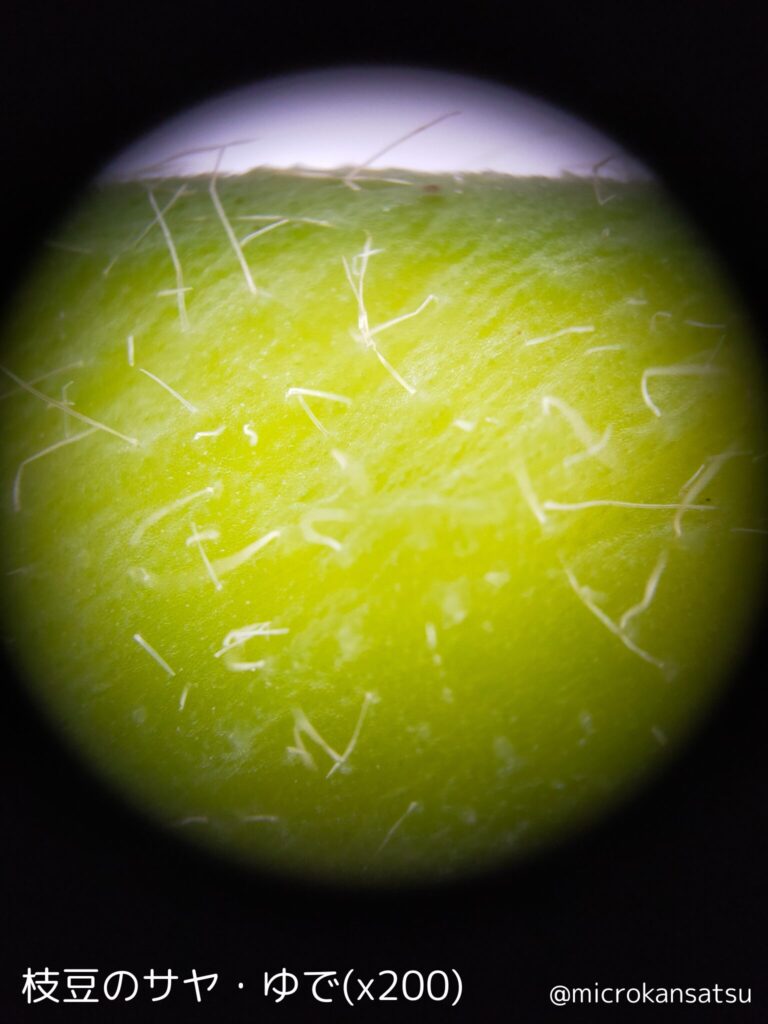

枝豆のサヤには多数の産毛が生えていました

肉眼でも見えますよね

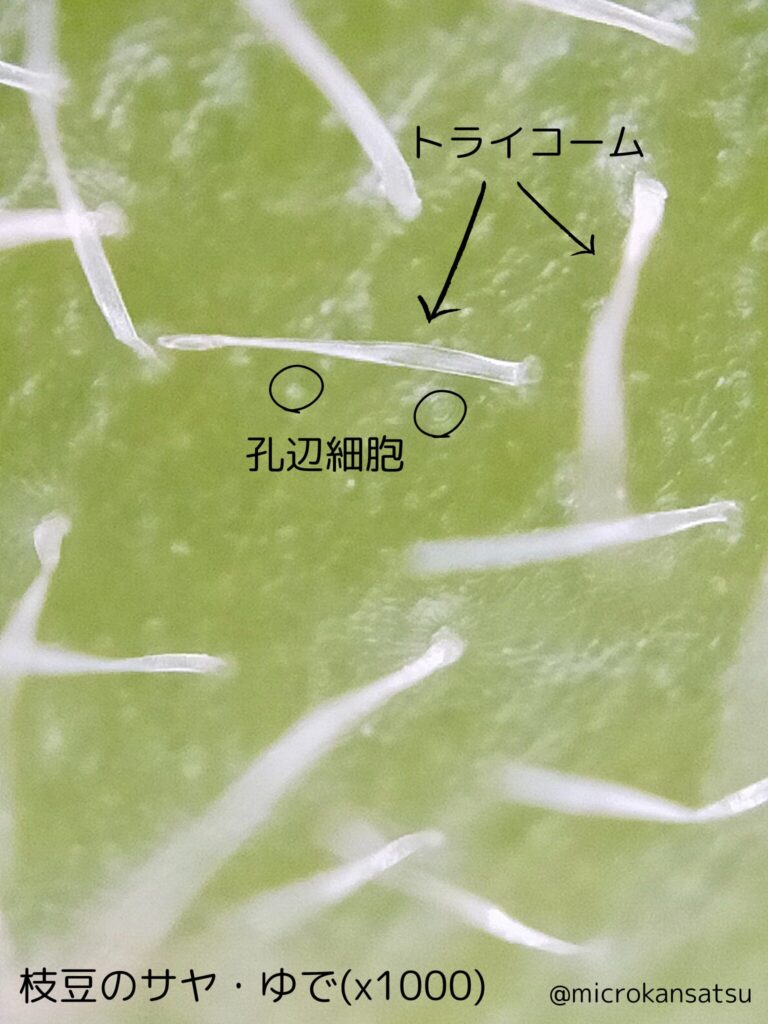

これは「トライコーム(毛状突起)」という特殊な構造に変化した表皮細胞です

トライコームは虫による食害から物理的に守ったり、揮発物質を分泌して化学的に守ったりするなどの役割があるといわれています(植物種や器官によって異なります)

産毛のおかげで、枝豆の子実はしっかり守られています

また、枝豆のサヤの表面には「孔辺細胞」もたくさん見えました

孔辺細胞は2つでペアになり、そのすき間から二酸化炭素を取り込んで、水が出ていきます

孔辺細胞のすき間が「気孔」と呼ばれます

気孔がどれくらい開いているかは見えませんでしたが、もっとズームできるスマホを使えば見えると思います(僕のスマホでは5倍で撮影)

続いて、サヤの根元(枝側)と先端をミクロ観察!

根元も先端も、たくさんの産毛でガードされていました

枝豆くん、全く油断がないですね

さて、肝心のマメはどうでしょうか

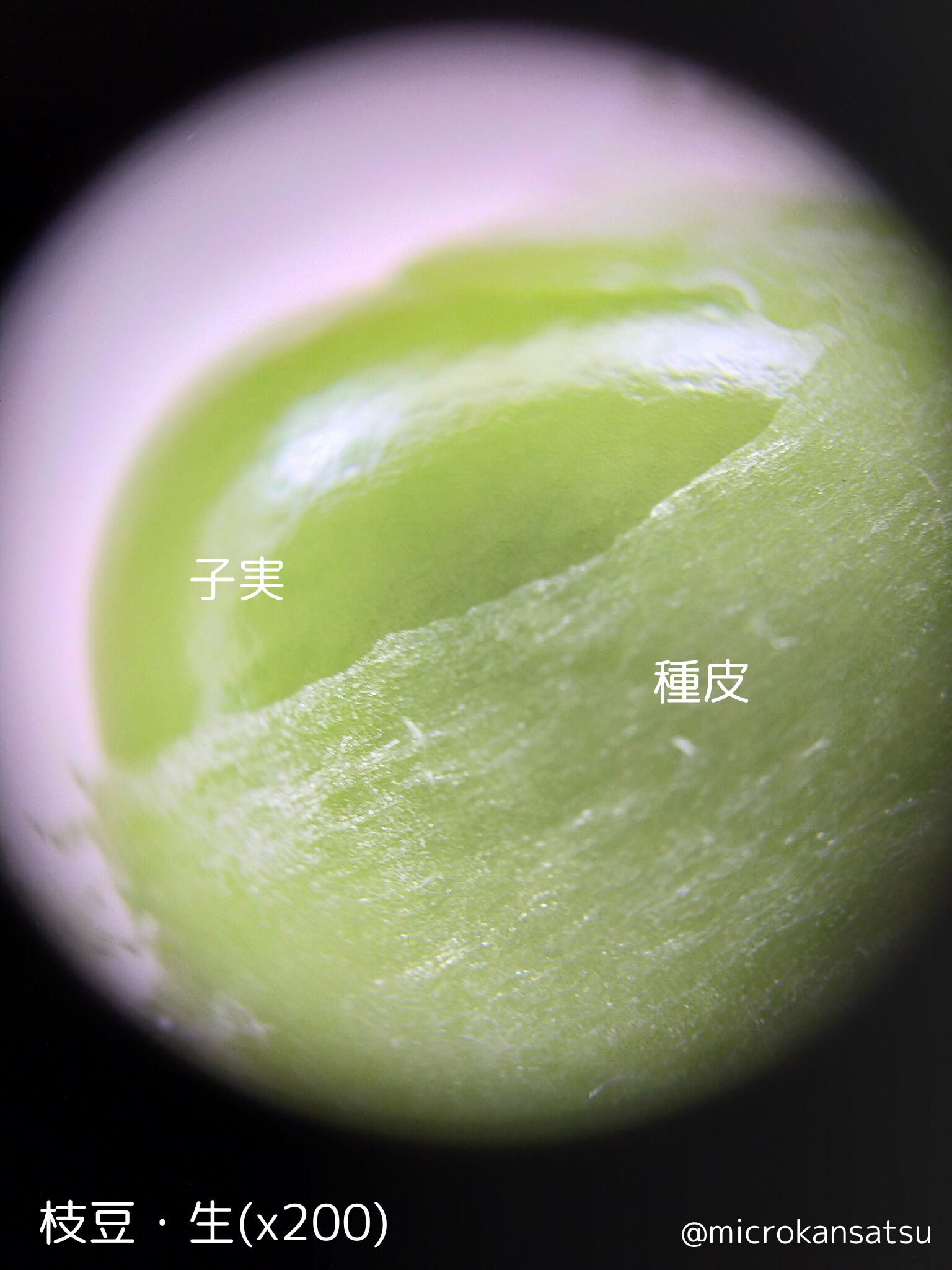

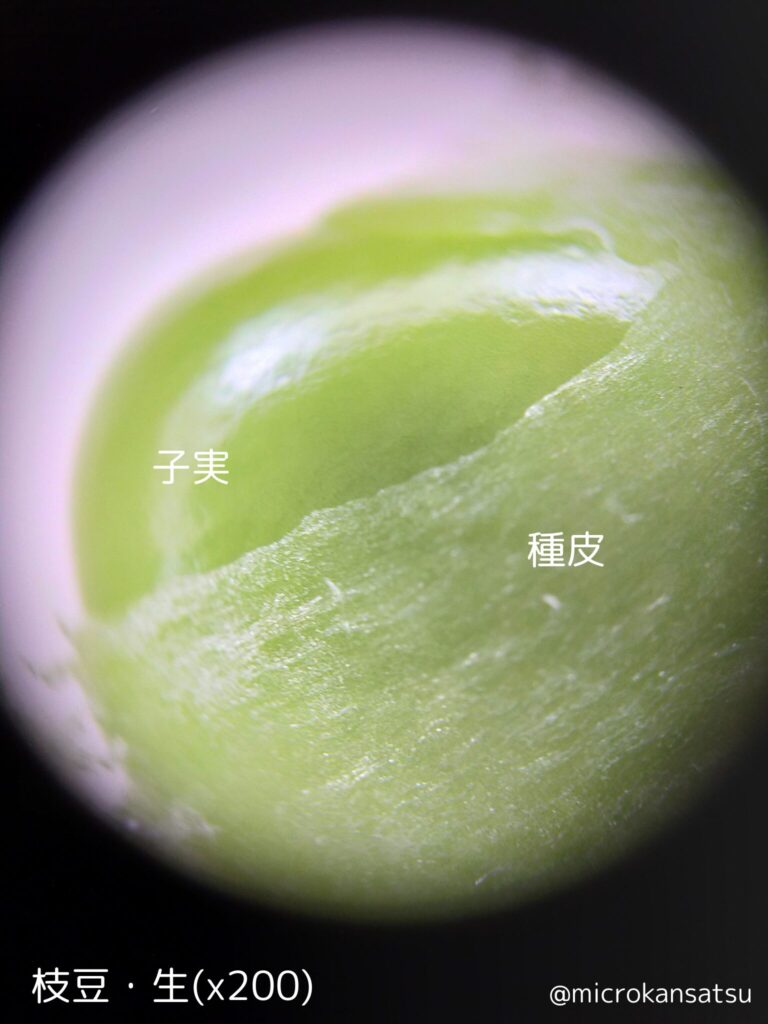

サヤをむくと、薄皮に包まれたマメがありました

※写真は薄皮を少しむいた状態で撮影

薄皮は種皮、マメは子実と呼ばれます

子実の表面は光沢の美しい、つるつるの状態でした

ゆでた枝豆のミクロ観察

観察している間に食べたくなって、塩ゆでしました

ゆでた枝豆は少し色が落ちました

トライコームもヘニャりましたが、表面にまだくっついていますね

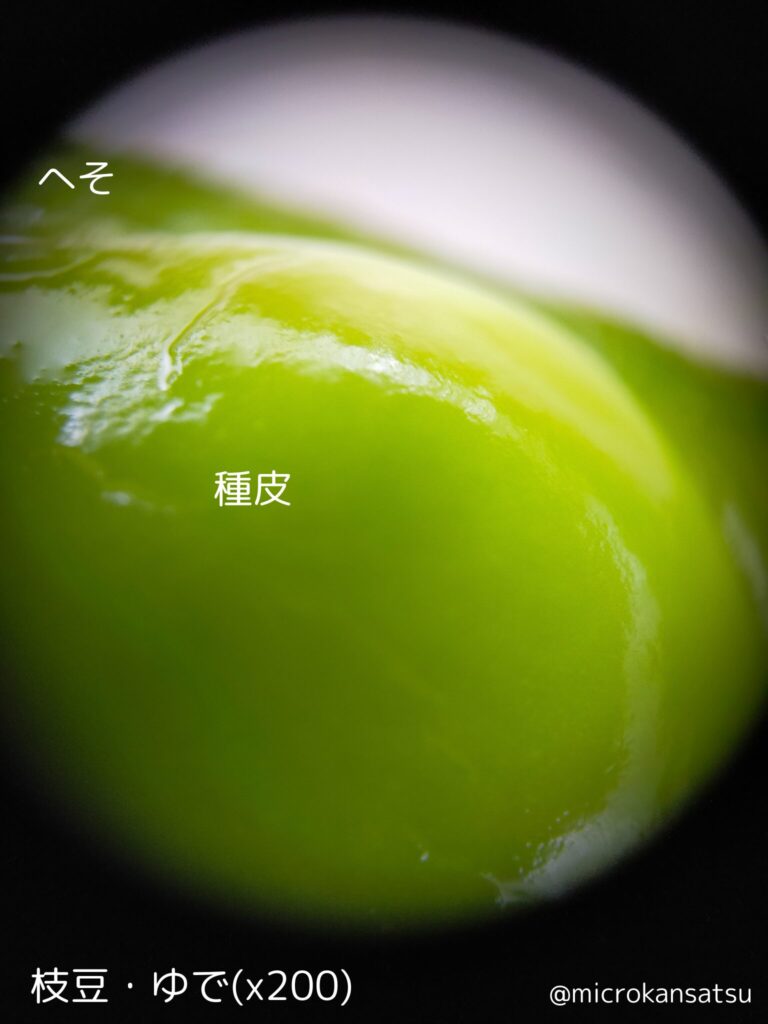

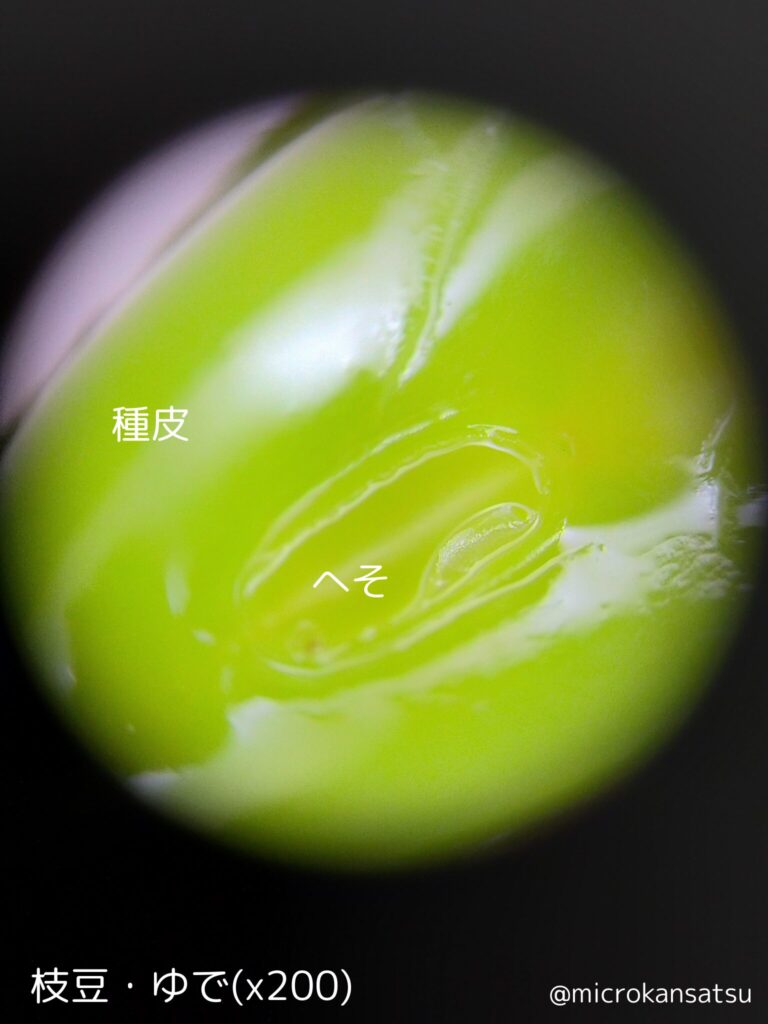

ゆでたマメでは、薄皮もつるつるでした

※写真は薄皮(種皮)がついた状態で撮影

薄皮が水分を吸ったからかもしれません

サヤから外したマメには、おへその跡がくっきり見えました

マメのへそはサヤと結合する部分で、へそから養分を受け取って成長していきます

なお、種まきをするとへそから根が出ると言われています

へそを下にして植えるといいらしいです・・・

以上、観察おわり!

ゆでた枝豆はおいしくいただきました

ごちそうさまでしたー