元気をくれる夏の花

友人から「ひまわり」の花をいただきました、ありがとう!

花びらの黄色と、葉の緑色のコントラストがきれいです

最近急に暑くなってバテかけていましたが、元気が出ました

今回は、夏のはじまりにぴったりな花をミクロ観察していきましょう

ひまわりの花の構造

まずは外観から

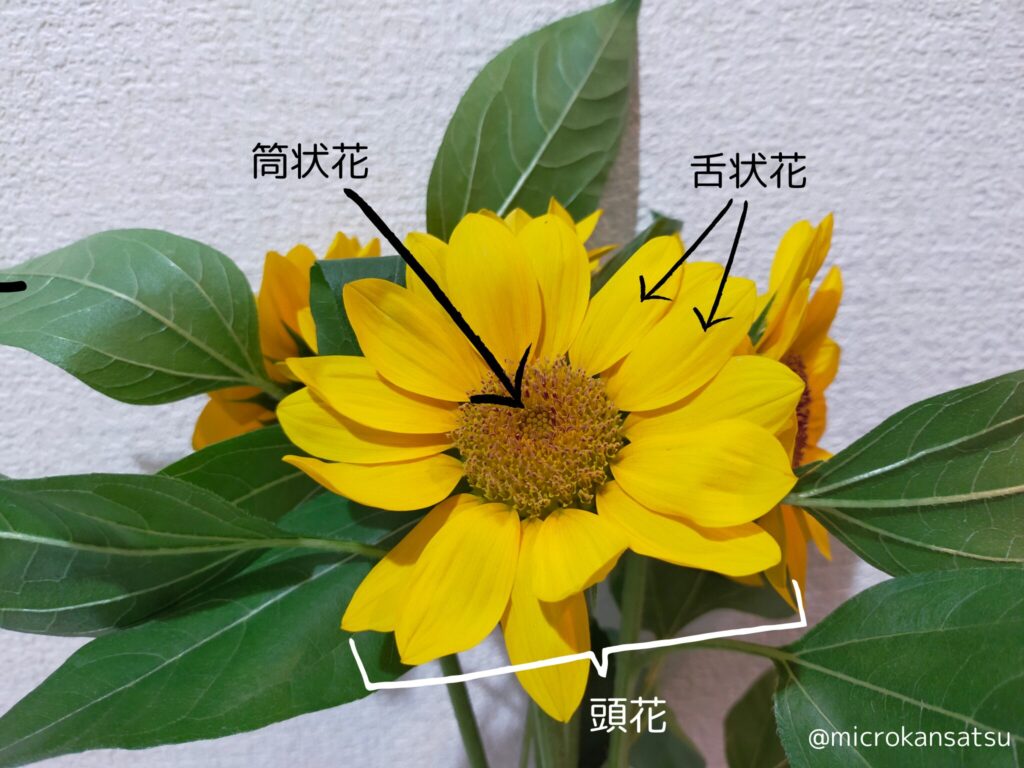

一般にイメージされるひまわりの花は、茎の先端につく「頭花(とうか)」と呼ばれる部分です

つぼみは上向きにつき、咲くときは横向きになります

若い花は太陽を追って向きを変えます(太陽追尾)が、

花が発達すると太陽追尾をやめて、常に東を向きます1

その後タネがしっかり詰まって成熟すると、頭花は重くなって下を向きます

夏の終わりに頭を下げたひまわりの花は、哀愁が漂いますね

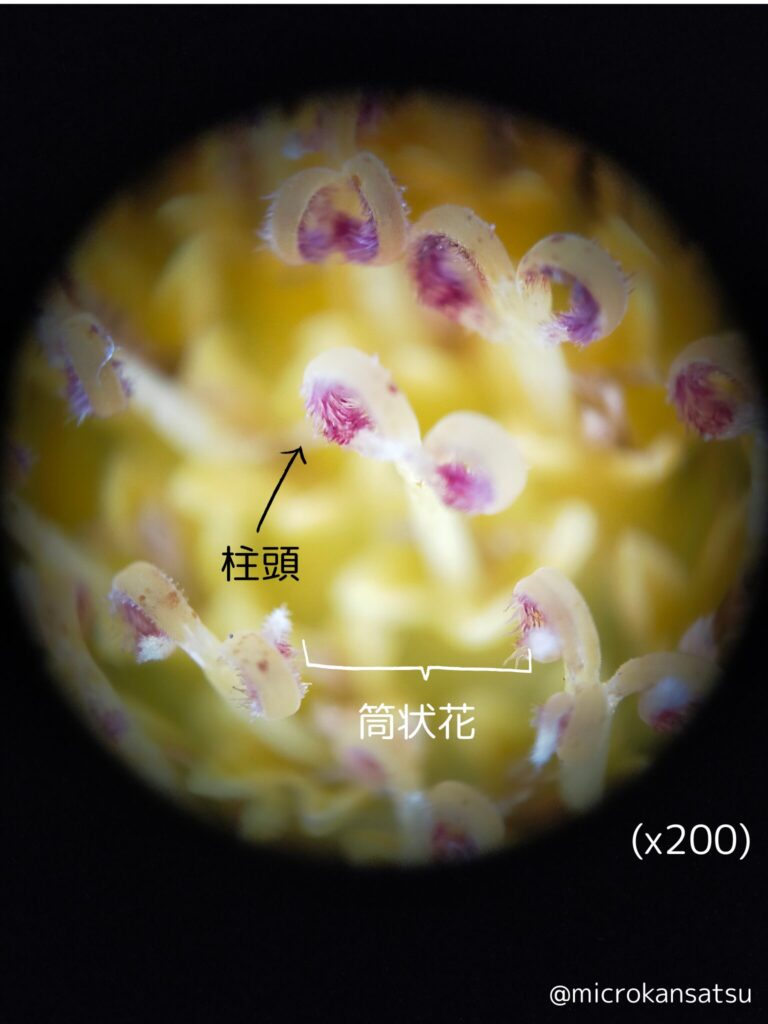

ひまわりの花(頭花)は1つの花ではなく、黄色の花びらをもつ「舌状花(ぜつじょうか)」と、多数の「筒状花(とうじょうか)」が内側に並んだ集合体を指します

僕はずっと1つの花だと思っていました、、、

<ひまわりの花の構造>

外側の黄色の花びら1枚 = 1つの舌状花の花びら

内側のつぶつぶ1つ = 1つの筒状花 →1つの種ができる

花のミクロ観察

ひまわりの舌状花と筒状花を、スマホ顕微鏡で観察してみました

使用したスマホ顕微鏡は、APEXEL社のAPL-MS200です

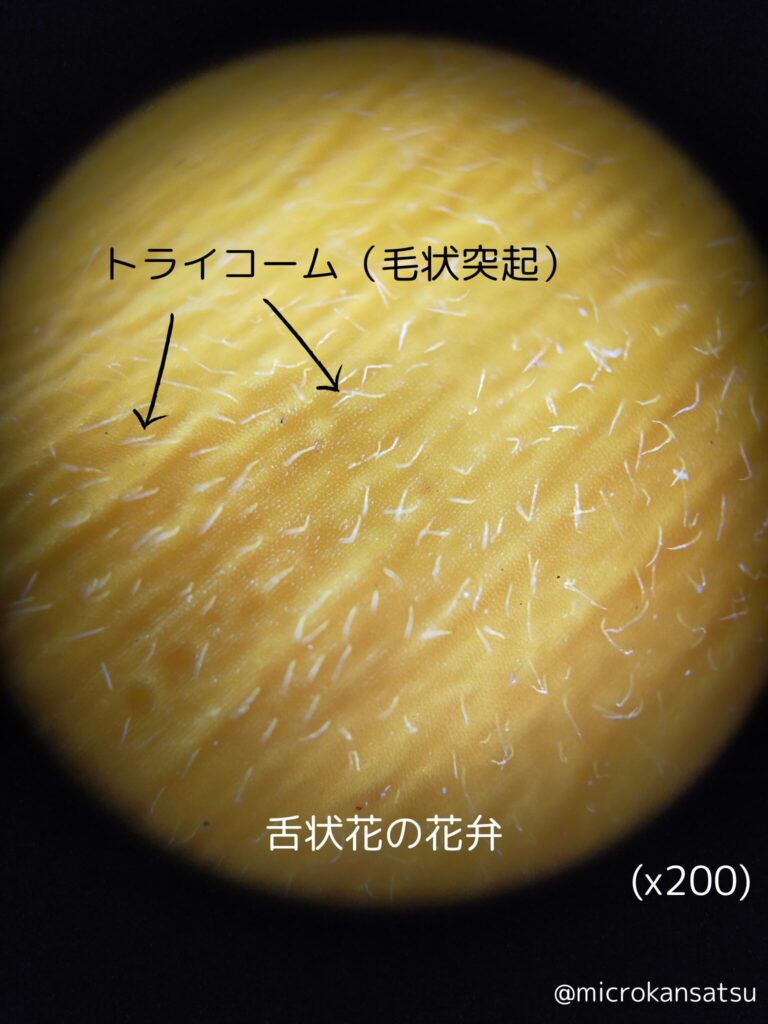

頭花の外側に並ぶ舌状花はおしべもめしべもなく、黄色い花弁(花びら)に白い産毛がたくさんついていました

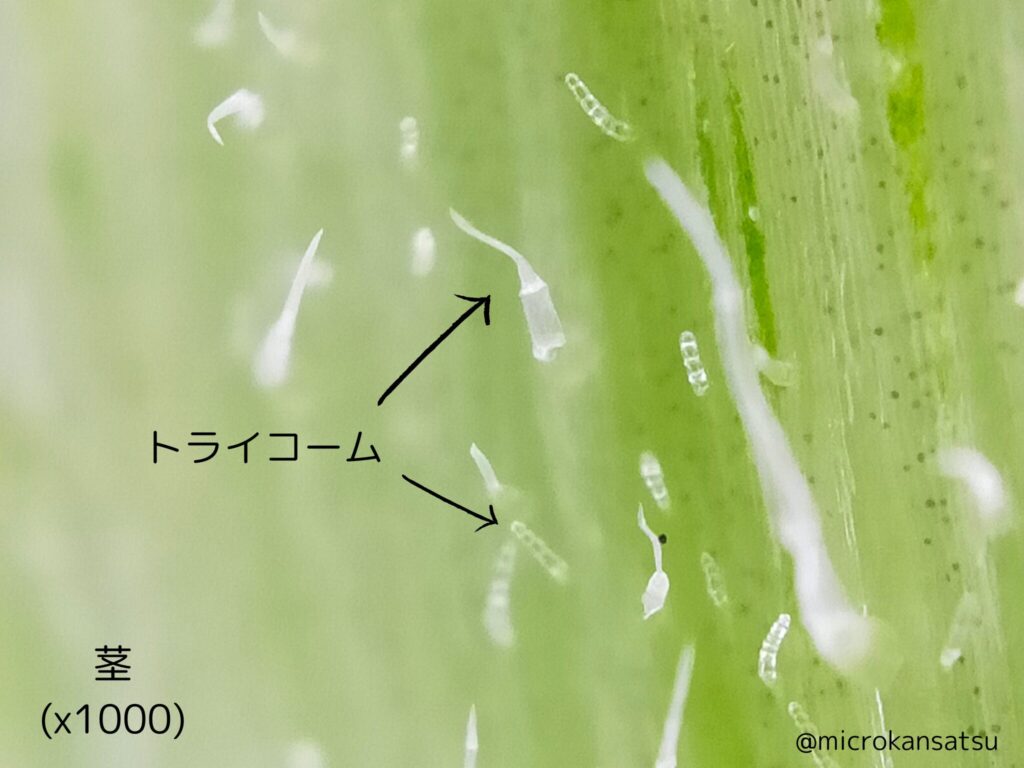

これはトライコーム(毛状突起)という表皮細胞の一部で、植物のさまざまな器官にあると言われています

トライコームの役割はそれぞれのトライコームによって違いますが、

「強い光から守る」

「強風時に気孔から過度に水分が失われることを防ぐ」

「害虫を寄せつけない」

などの役割があります2

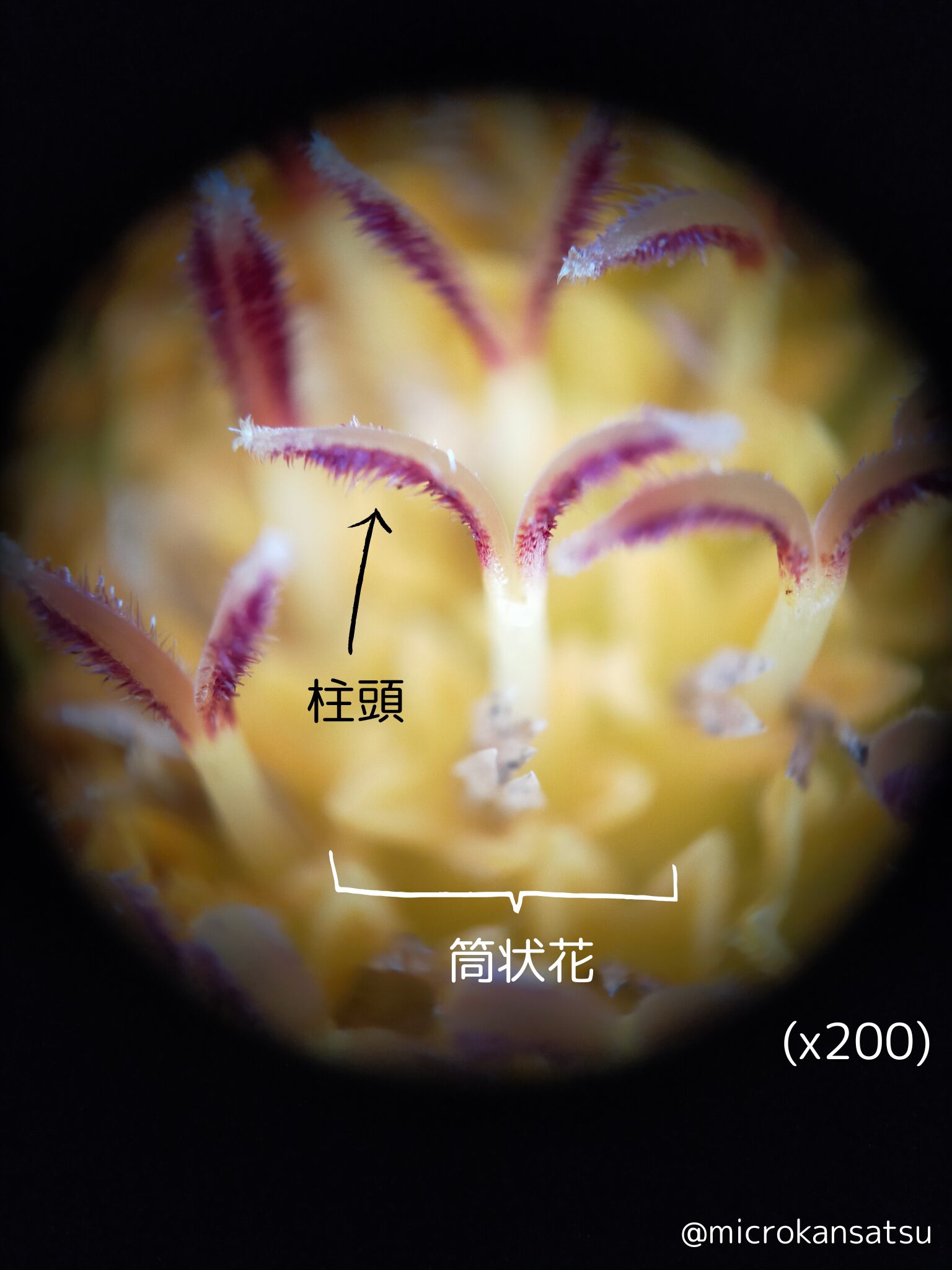

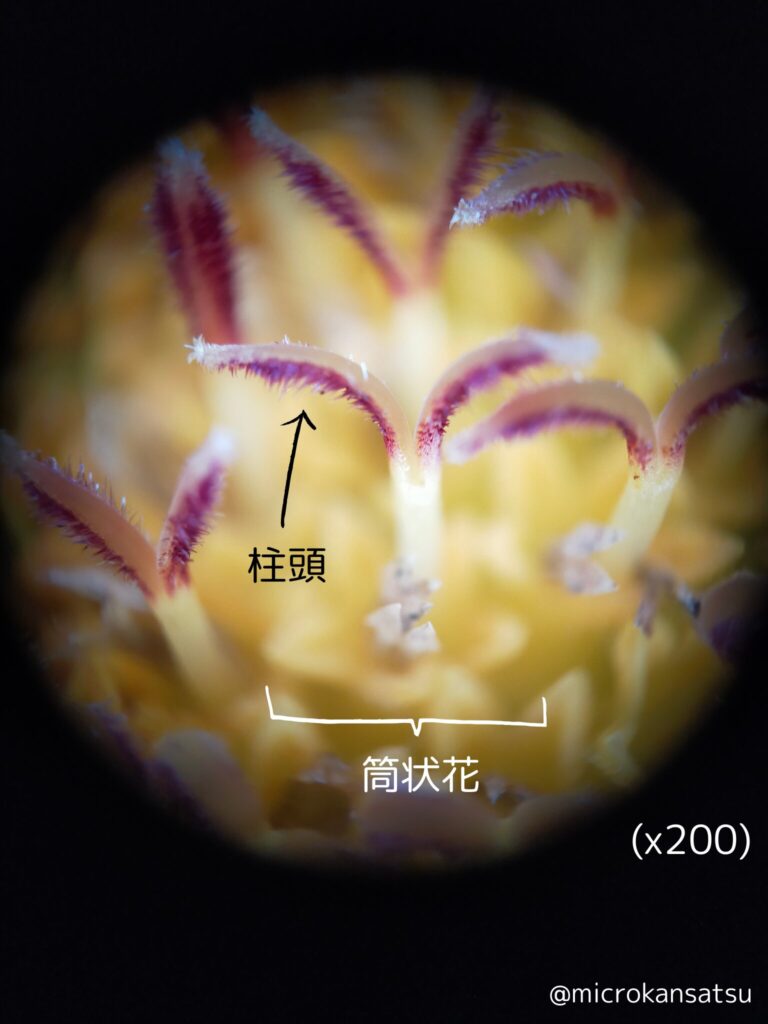

一方で、頭花の内側に並んでいる筒状花には、2本の紫色の突起がついていました

この突起は柱頭というめしべの一部で、花粉がつくところです

頭花の中心に近い筒状花には柱頭は見えませんでしたが、頭花の外側に近づくとY字型に開いた柱頭を持つ筒状花がありました

さらに外側にいくと、クルッと丸まった柱頭を持つ筒状花が多くありました

ひまわりの筒状花は、おしべとめしべを持つ両性花です

先におしべが出て花粉を飛ばし、その後めしべが出て花粉を受け「受粉」します

花粉が先に成熟するので、自分の花粉では受粉しない「他家受粉」です

また、筒状花は外側にあるものから順に成長して咲くので、頭花全体をながめると形態にグラデーションができます

ちなみに・・

柱頭を拡大すると、イソギンチャクの足のようなものがびっしり見えました!

これだけ足があれば花粉をキャッチしやすそうですね

葉のミクロ観察

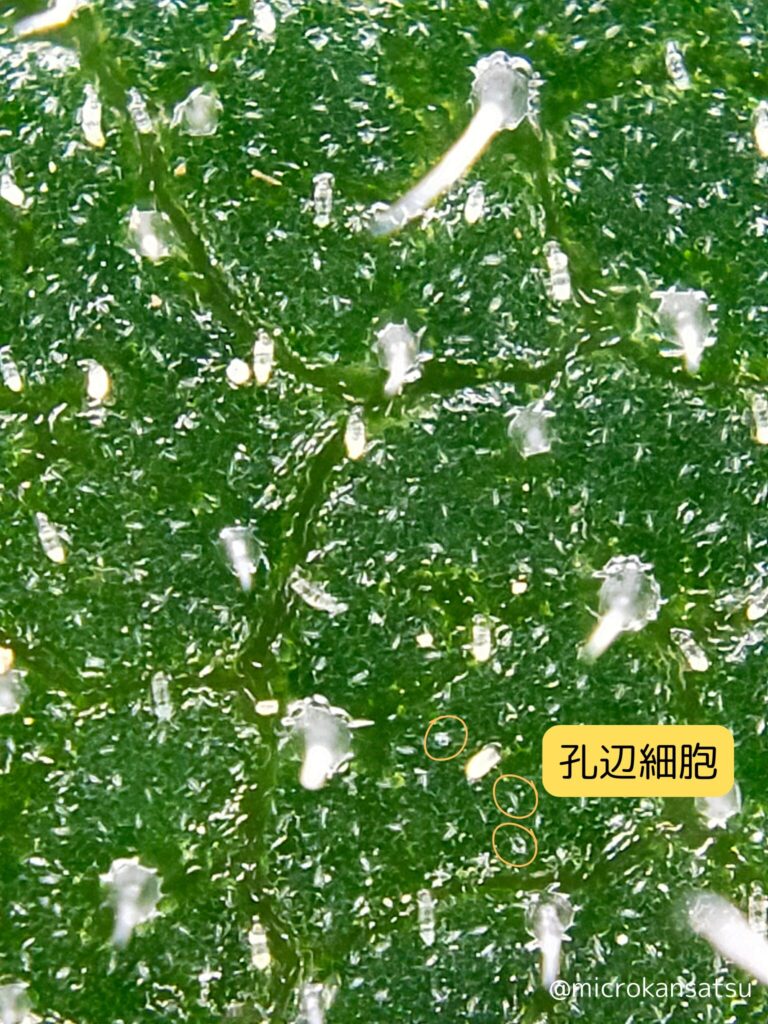

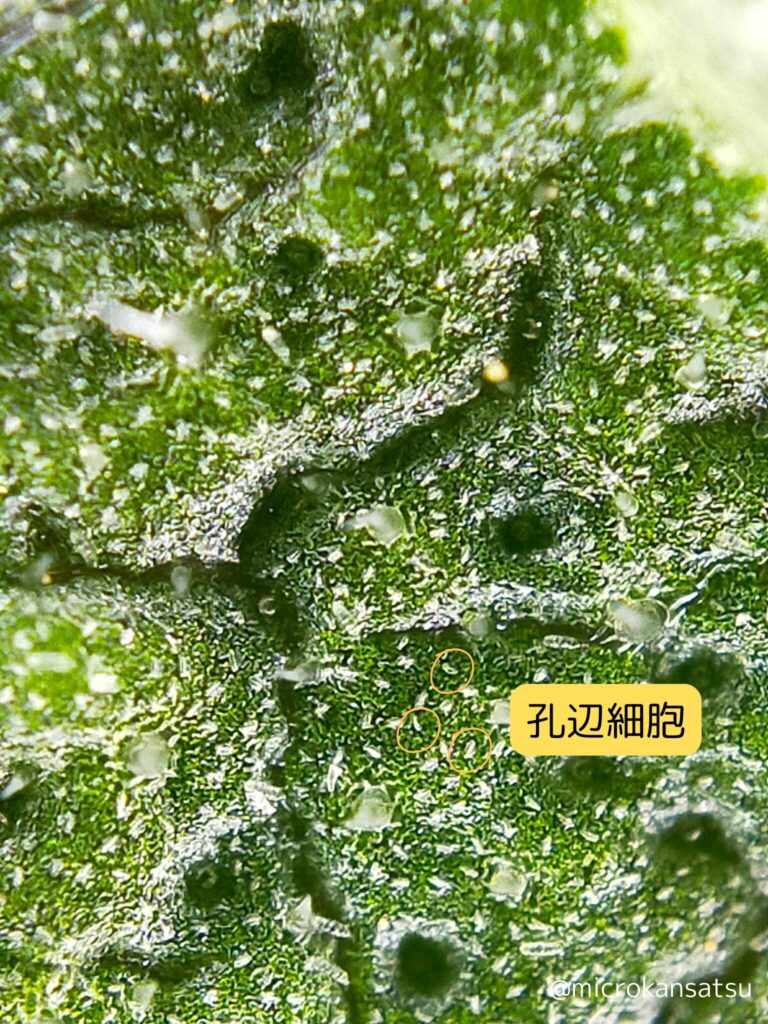

次に葉をミクロ観察しました

葉のおもて面・うら面にもトライコームが見えました!

おもて面のほうがやや長い感じで、短いトライコームもたくさんありました

葉のザラザラした触感は、トライコームのせいでしょうか

また、うら面には穴のような構造物がたくさんありました

白く細かい点状のものはおそらく孔辺細胞です

唇のようになった2つの孔辺細胞のすき間が「気孔」ですが、今回は鮮明には見えませんでした

気孔の大きさや密度は植物の種類によって違うので、

別の植物で気孔が見えるのか、今度トライしてみたいと思います

茎のミクロ観察

茎にもトライコームが見えました

しかも伸びている途中?なのか、細胞の境目が数段あり、先端が丸っこいものもありました

もしかしてトライコームって、器官ごとに形態が違うのかな?

役割に合わせて形態も変えているなら、合理的ですね

以上、観察おわり!

あとがき

植物の生きる戦略にとても興味を持ちました

写真をコツコツ集めて、植物ずかんを作ろうと思います!

こういう観察って、生き物好きの子供にとってはワクワクがとまらない体験になると思います

夏休みにスマホ顕微鏡を使った自由研究はいかがですか?

たとえばこんな感じ

「ひまわりのタネや花びらを大かんさつ!ふしぎがいっぱい」

「ミクロの世界をのぞいてみた!ひまわりの花と葉っぱ」

「夏の花 ひまわり 大かんさつ!」

「ひまわりのひみつ大発見!~育ち方、花の向きとかたち~」