こんにちは、管理人のミクロッティです

身近なものをスマホ顕微鏡で観察し、写真を集めてミクロ観察ずかんを作っています

今回は、小学生のマストアイテム「竹ものさし」を観察しました!

ものさしと定規のちがい

ものさしと定規って、ちがうの!?

僕はずっと同じものだと思い込んでいましたが、どうやら別物のようです

一般的には次のちがいがあります1

「ものさし」・・・ものの長さをはかるための道具。目盛が端から始まるので、0(ゼロ)がない。

「定規」・・・ものにあてて線を引いたり、切ったりするための道具。端に余白があり、0(ゼロ)の目盛がある。

- シンワ測定株式会社HP. よくある質問「定規」と「ものさし」と「直尺」の違いは何ですか ↩︎

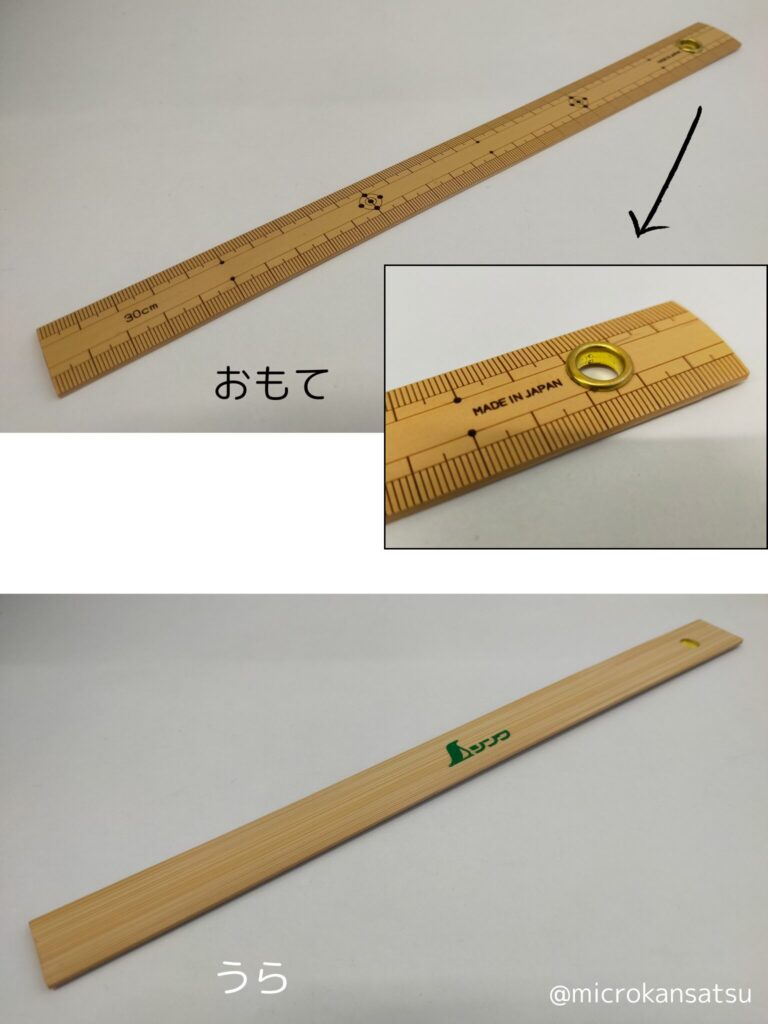

ものさしの外観

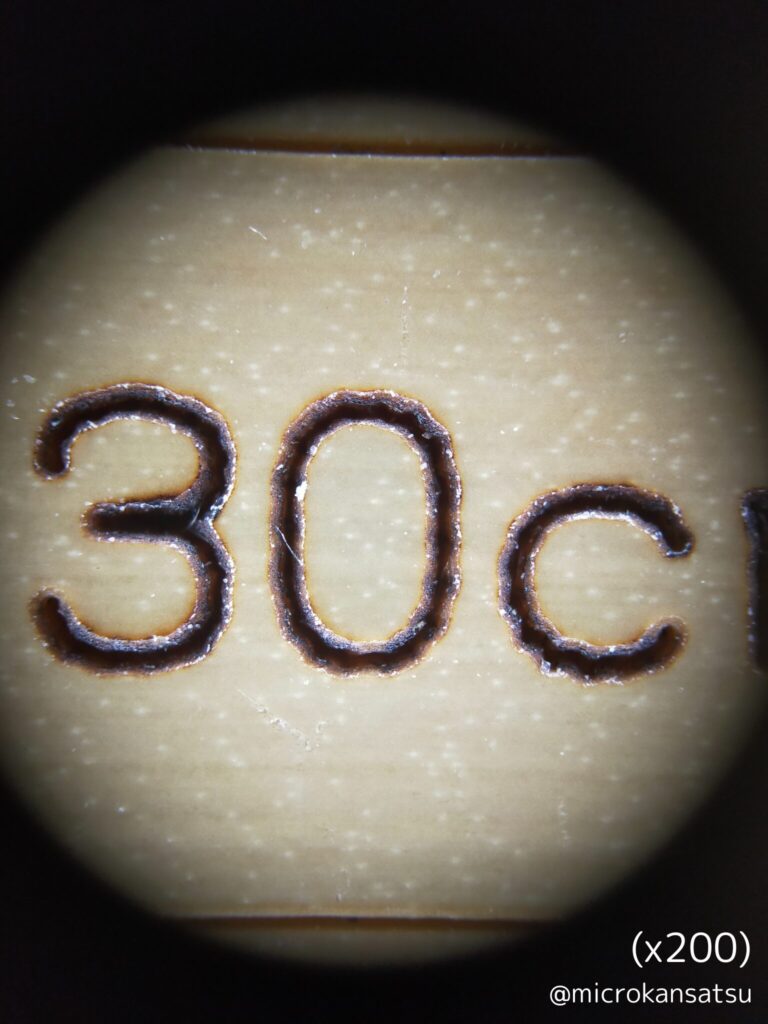

シンワ測定株式会社の竹ものさし(長さ30cm)を用意しました

まずは外観から

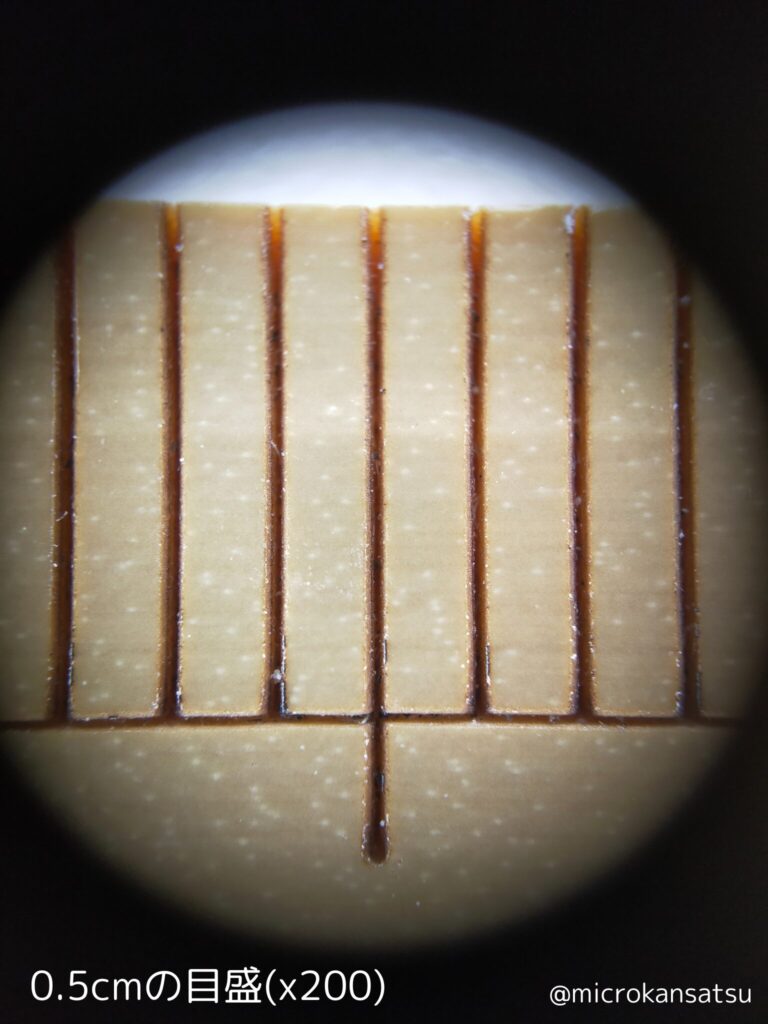

おもて面に1mmピッチで目盛が刻まれています

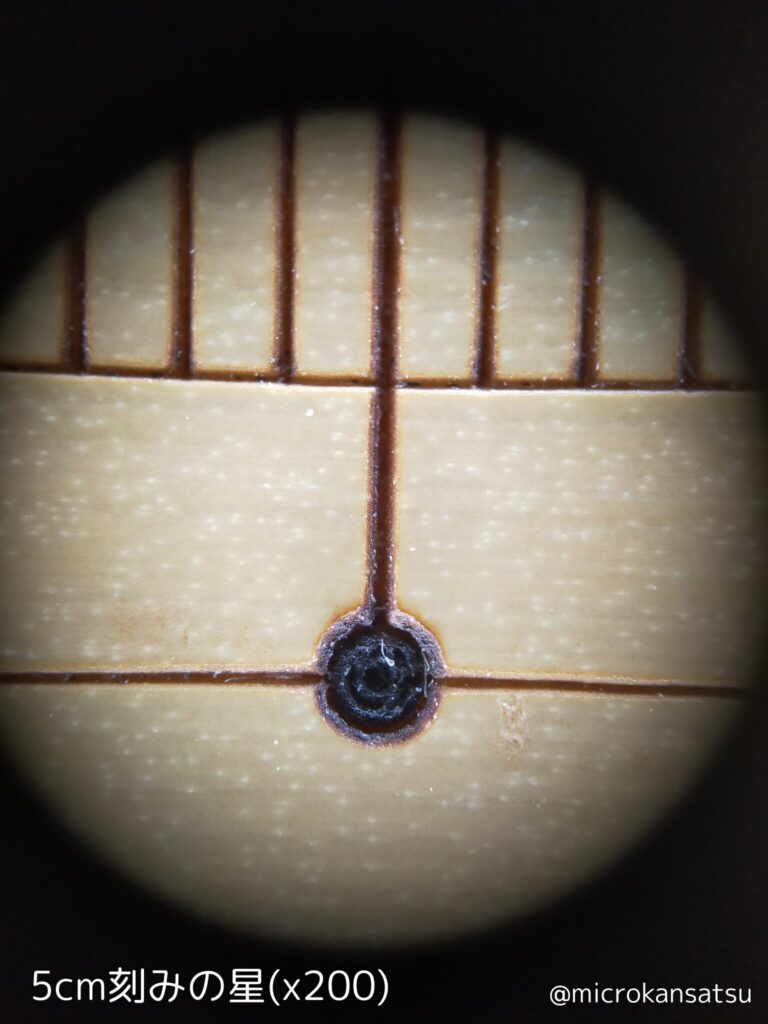

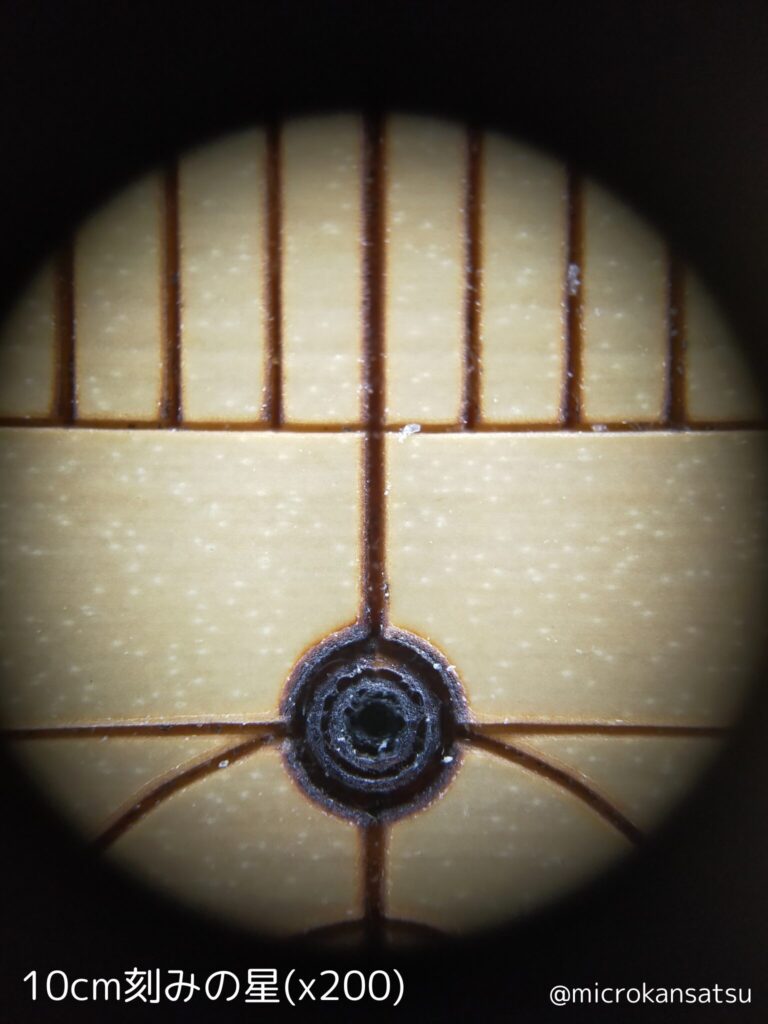

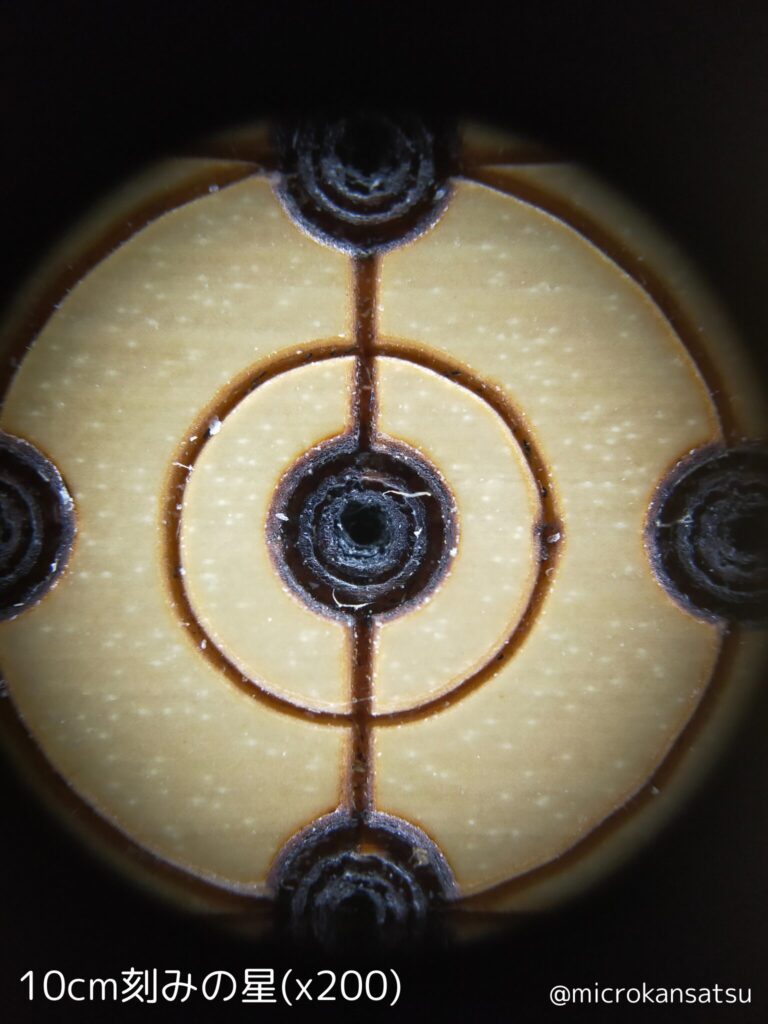

5mmで目盛線が飛び出ており、10mm (=1cm) で区切りがあります

50mm (=5cm) で点が1つ、100mm (=10cm) で点が5つと円形の図柄が彫られています

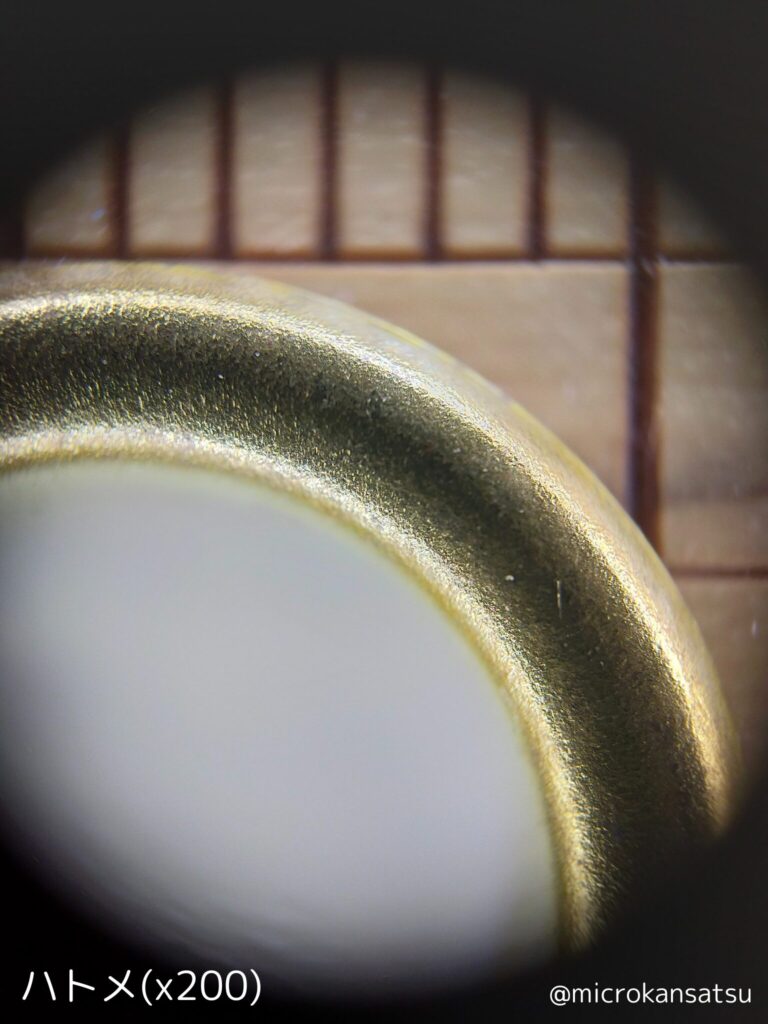

このものさしには、丸い穴(ハトメ)がありますね

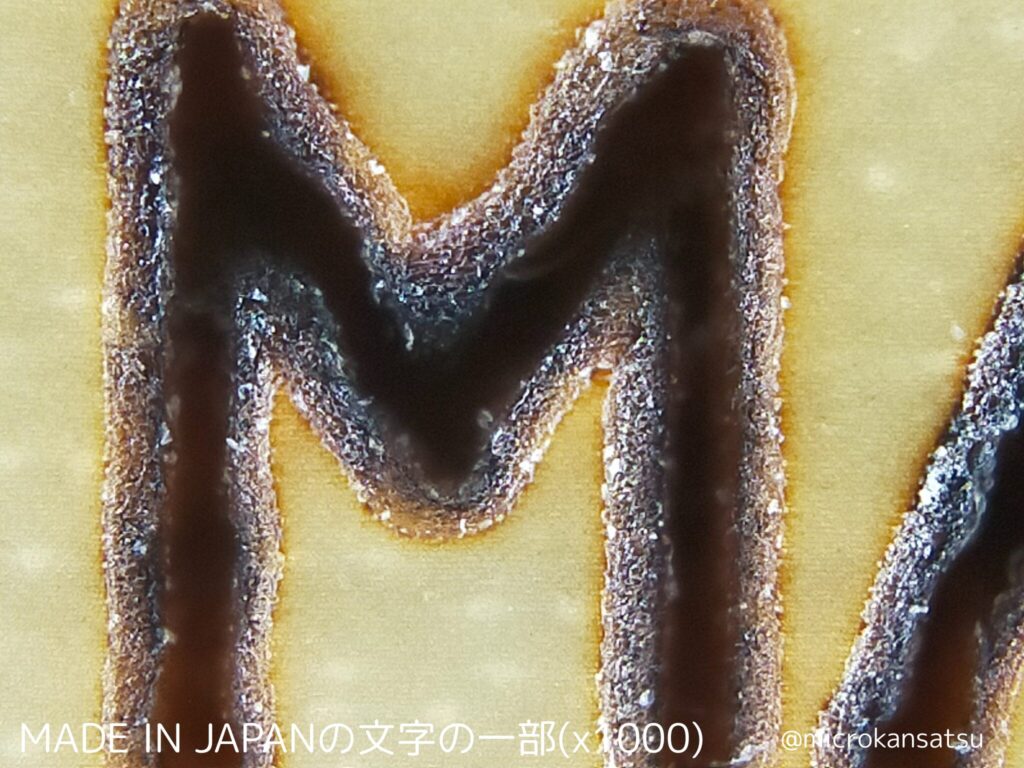

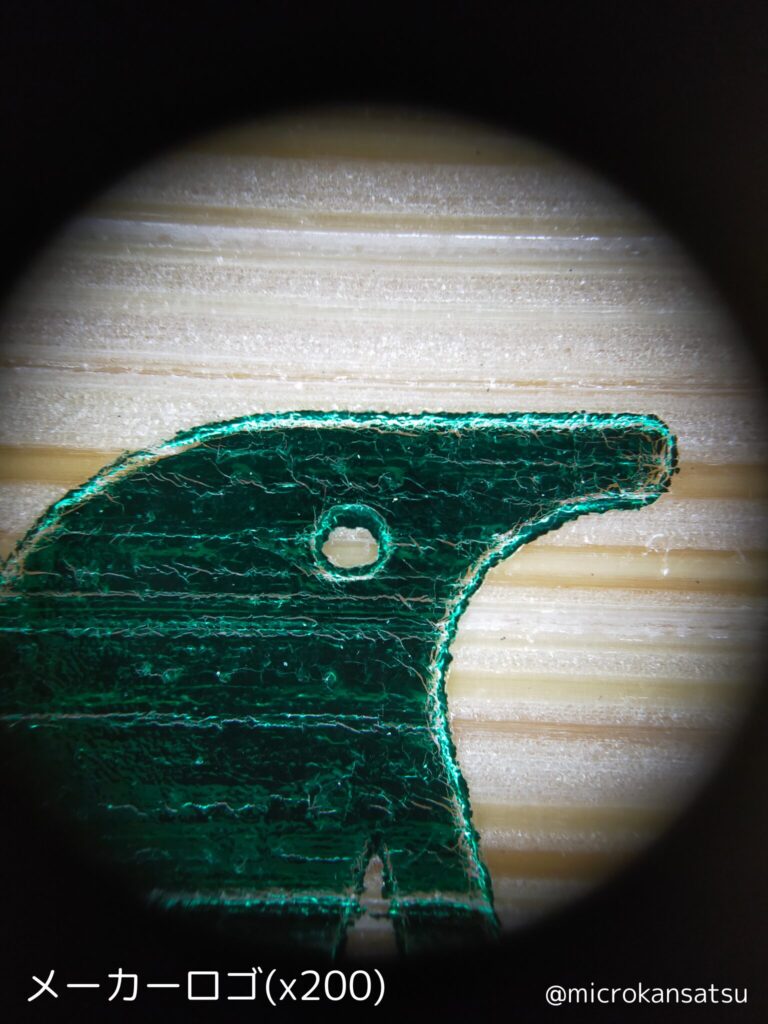

うら面にはメーカーさんのロゴが入っていました

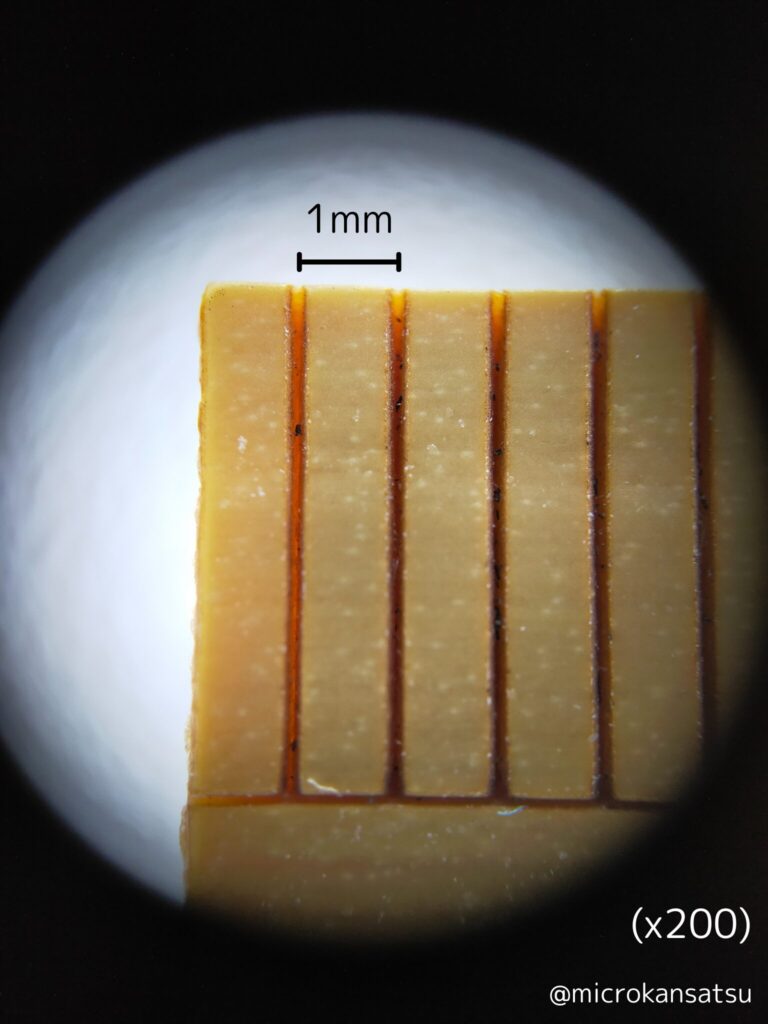

おもて面のミクロ観察

今回もAPEXEL社のスマホ顕微鏡APL-MS200を使って、ミクロ観察しました

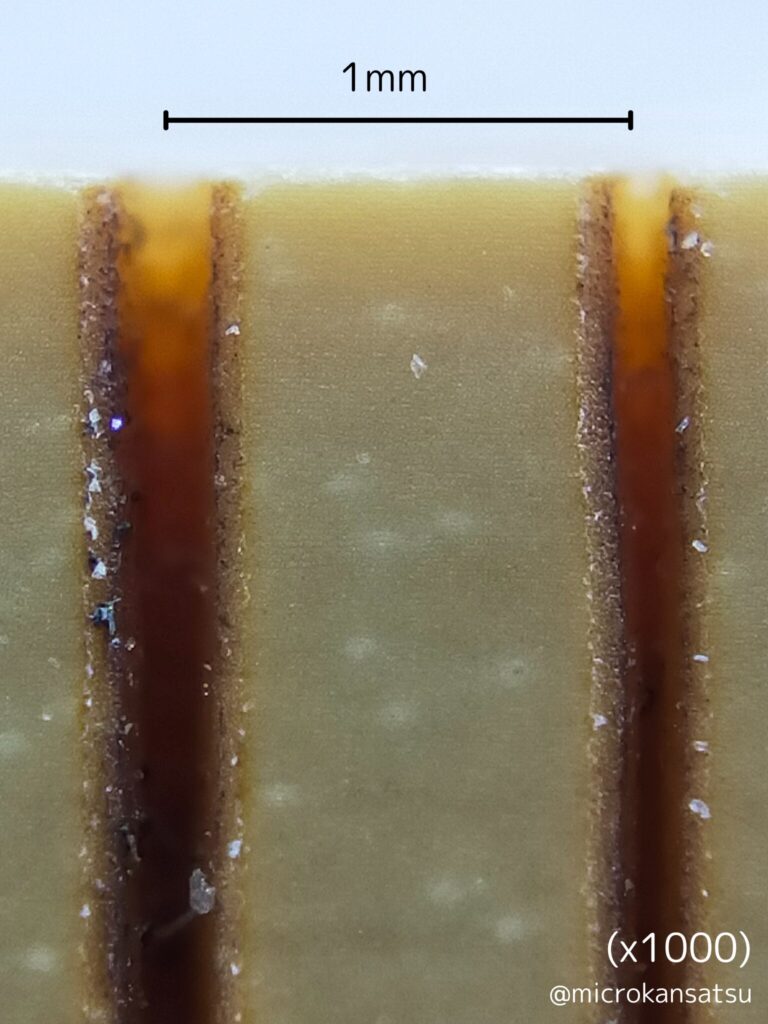

おもて面には、1mmピッチの目盛が寸分の狂いもなく刻まれていました

目盛は「線」というよりは「切れこみを焼いた」ような跡に見えます

また、写っている1mmの長さから写真の縦横サイズが推定できますね

スマホ顕微鏡の倍率が200倍、スマホカメラを等倍で撮影した写真の短辺は7~8mmでしょう(x200の写真の横幅のこと)

ImageJなどの画像解析ソフトを使えば、もっと正確にスケールを表せそうですね

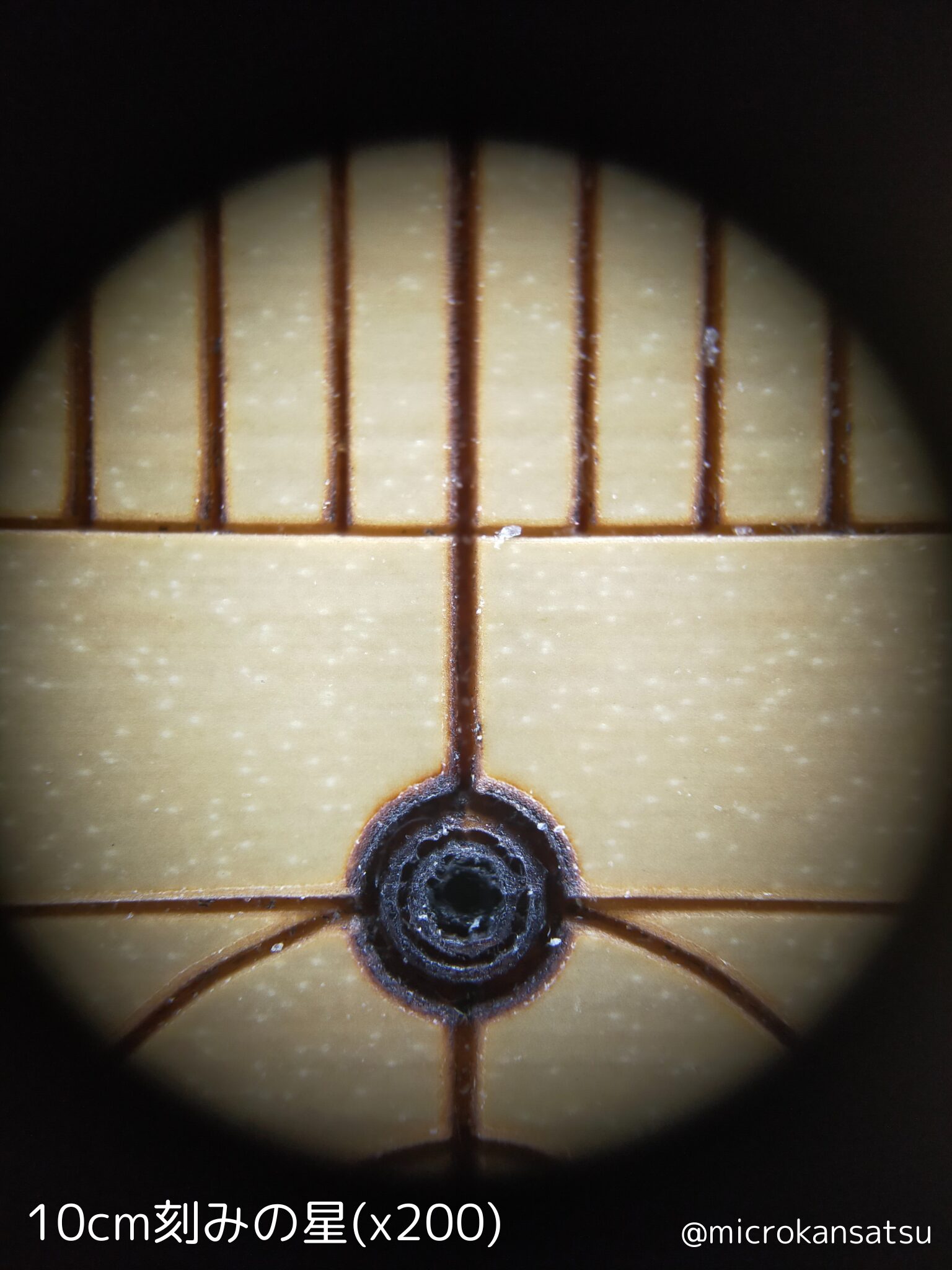

5cm、10cmの目盛についてくる点は「星」といいます

竹は伸び縮みが少ないので、古くから「ものさし」の材料に使われてきました

しかし、竹に数字を刻むのは難しく、数字の代わりに目印として点を打ったといわれています

目印を「星」と呼ぶのは、ロマンを感じますね

竹に数字を刻むのは本当に難しいのか?と思ってしまうほど、くっきりした文字が見えました

技術は進歩したけど、デザインの伝統は崩さない!

メーカーさんのこだわりが伝わってきました

何かと便利なハトメは、金属製のリングでできていました

光沢が美しいです

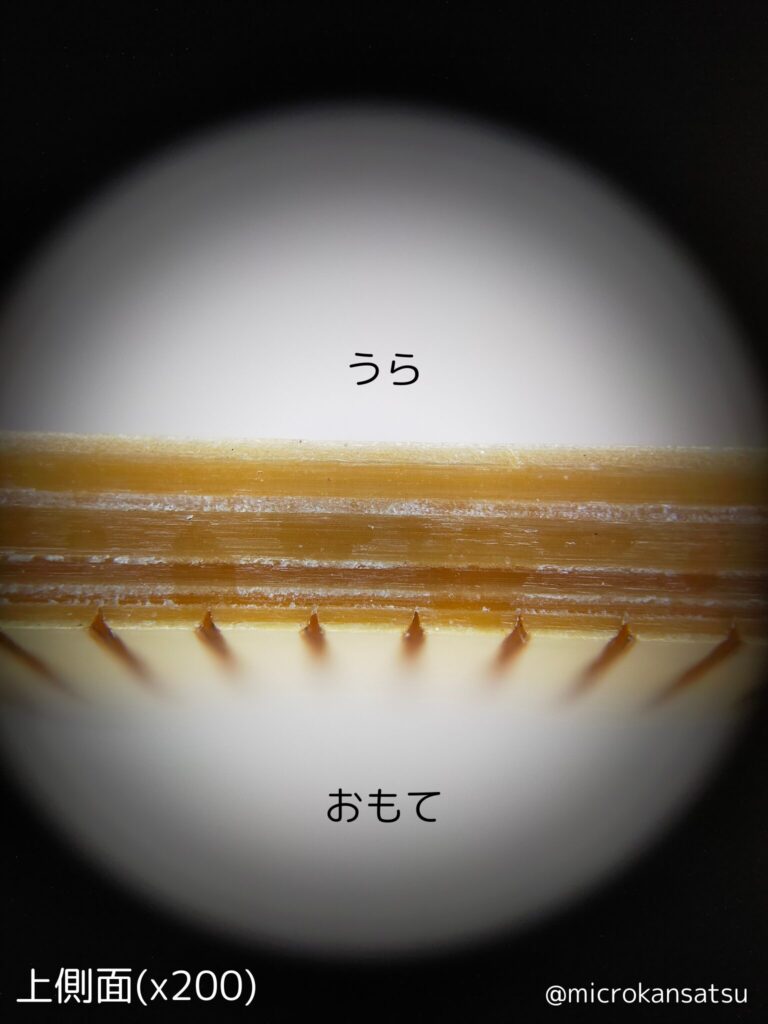

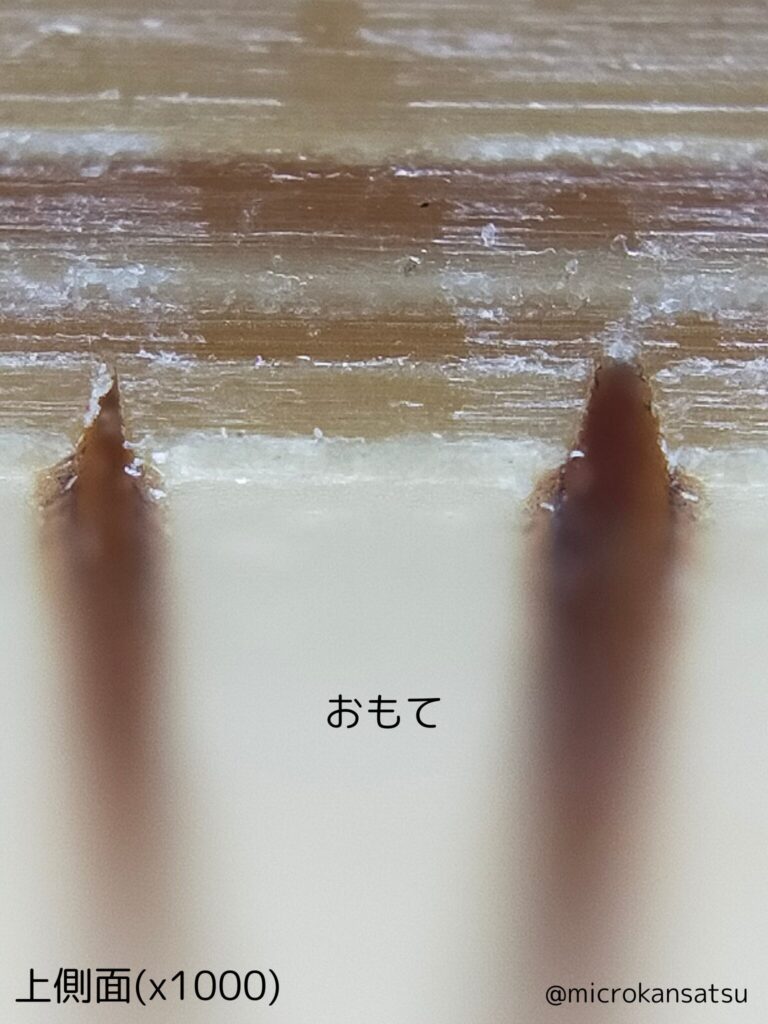

ものにさしあてる部分

ものさし上側の「ものにさしあてる部分」は、ピシッとした断面が広がっていました

おもて面からうら面にかけて、年輪のような線が見えました

目盛の切れ込みはあまり深くはなく、おもて面の1層だけ性質が異なる膜のように見えました

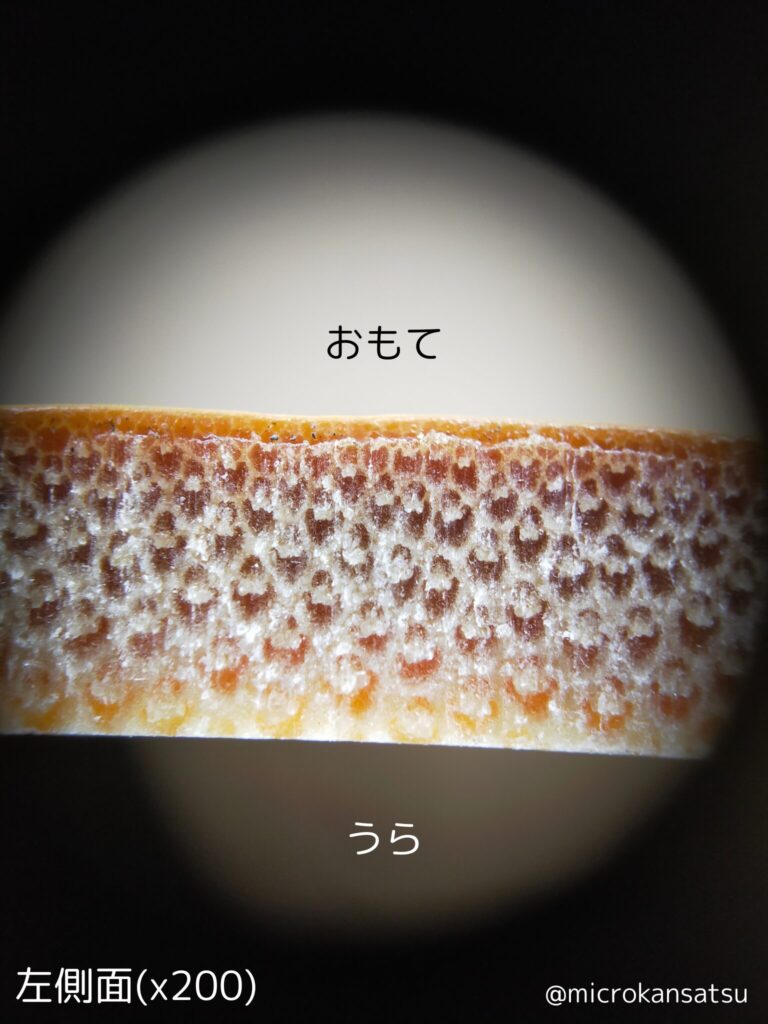

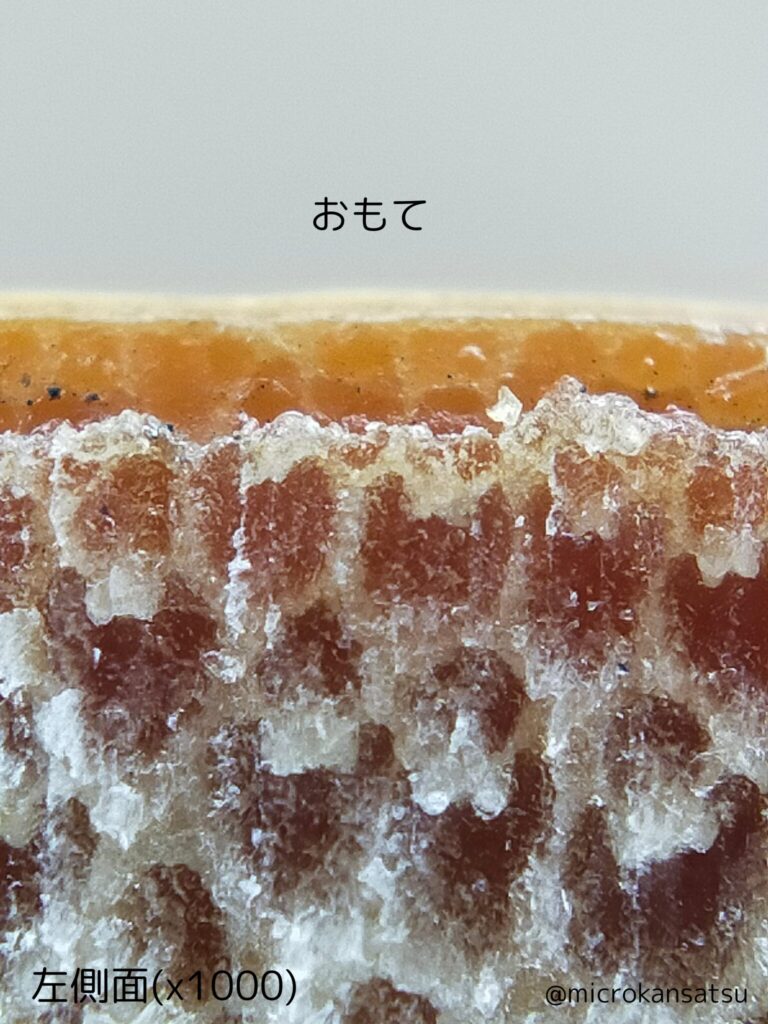

側面のミクロ観察

ものさしの側面は、艶っぽい断面でした(何か塗ってあるのか、本来の材質なのだろうか?)

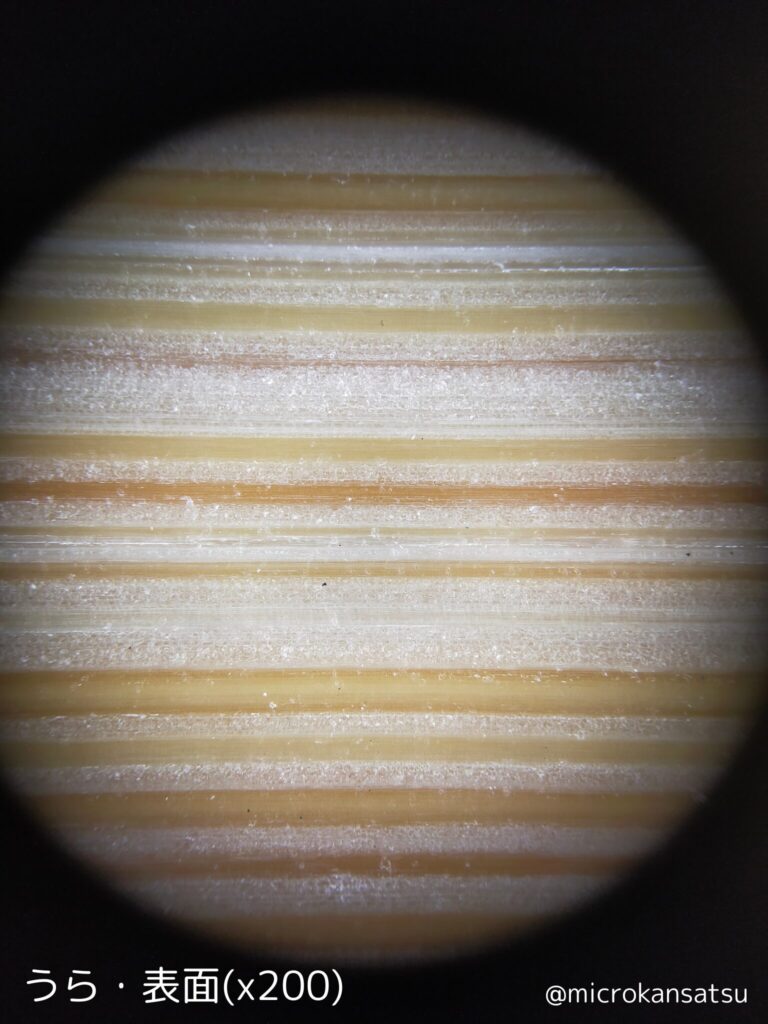

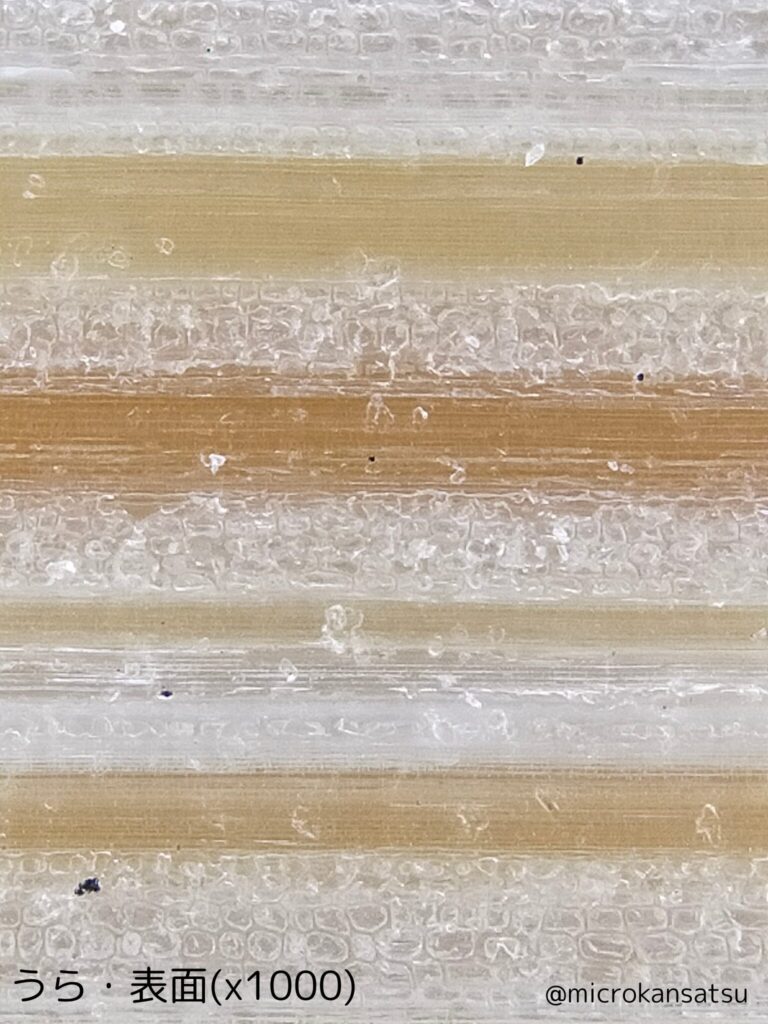

うら面のミクロ観察

ものさしの裏面は、まさに竹の断面でした!

細胞の形もはっきり確認できました

茶色い部分にはメンマのような線状の構造が見えます

白っぽい部分にはコロコロした細胞がびっしり詰まっていますね

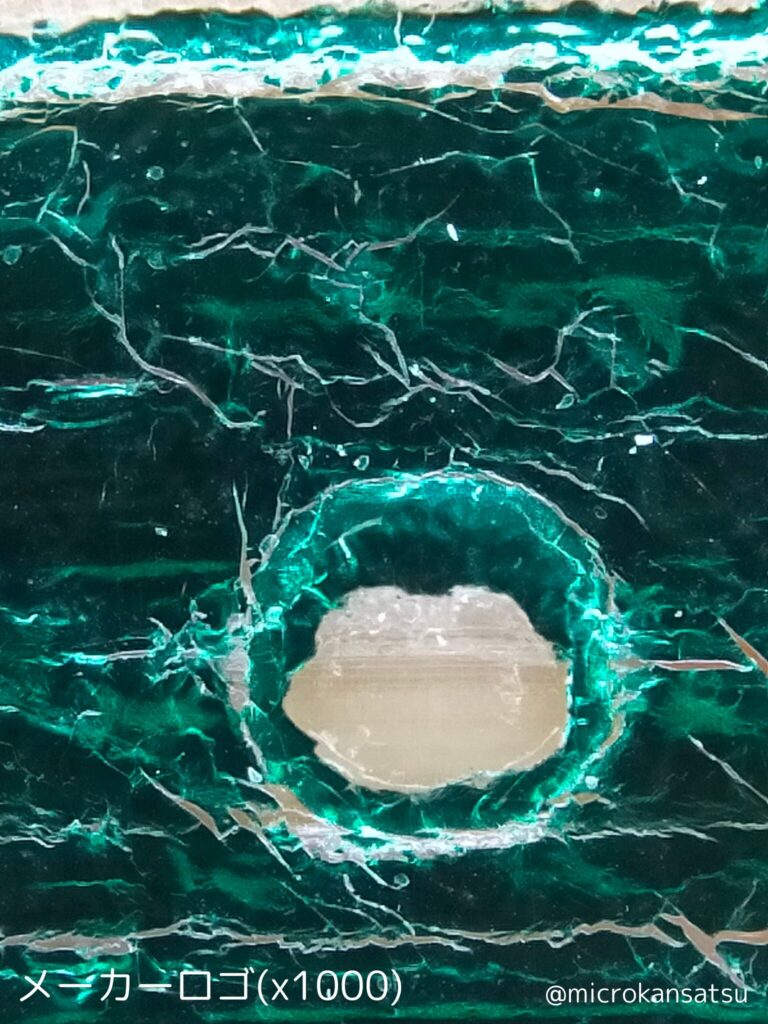

最後に、メーカーさんのロゴも見てみましょう

まるで金属コーティングのようですね

どんなインクを使って印字しているのか気になりました

以上、観察おわり!

お疲れ様でした

夏休みの自由研究の例:

「スマホけんび鏡で文房具を見てみたら・・・?」

「文房具にひみつがいっぱい!?スマホけんび鏡で見てみた」

「これってこうなってるの?文房具大調査」

「学校でつかう道具をよーく見てみた」

「大解明!文房具の素材と形のひみつ」

今回ミクロ観察したもの

シンワ測定株式会社 71760 / 竹製ものさし 30cm 上下段1㎜ピッチ ハトメ付