こんにちは、ブログ管理人のミクロッティです

身近なものをスマホ顕微鏡で観察し、写真を集めてミクロ観察ずかんを作っています

今回は、夏野菜の「とうもろこし」を観察しました

とうもろこしの実の構造

とうもろこしの1つ1つの粒が「子実」で、全体は「苞葉(ほうよう)」に包まれています

1つの粒に1本のヒゲがついており、このヒゲは「絹糸(けんし)」と呼ばれるものです

絹糸に花粉がついて(受粉)、受精すると子実ができます

つまり、ひげの数だけとうもろこしの粒が存在するんですね!

1つの果実についている粒って、すごい数ですよね

地道に数えた人がいるのでしょう

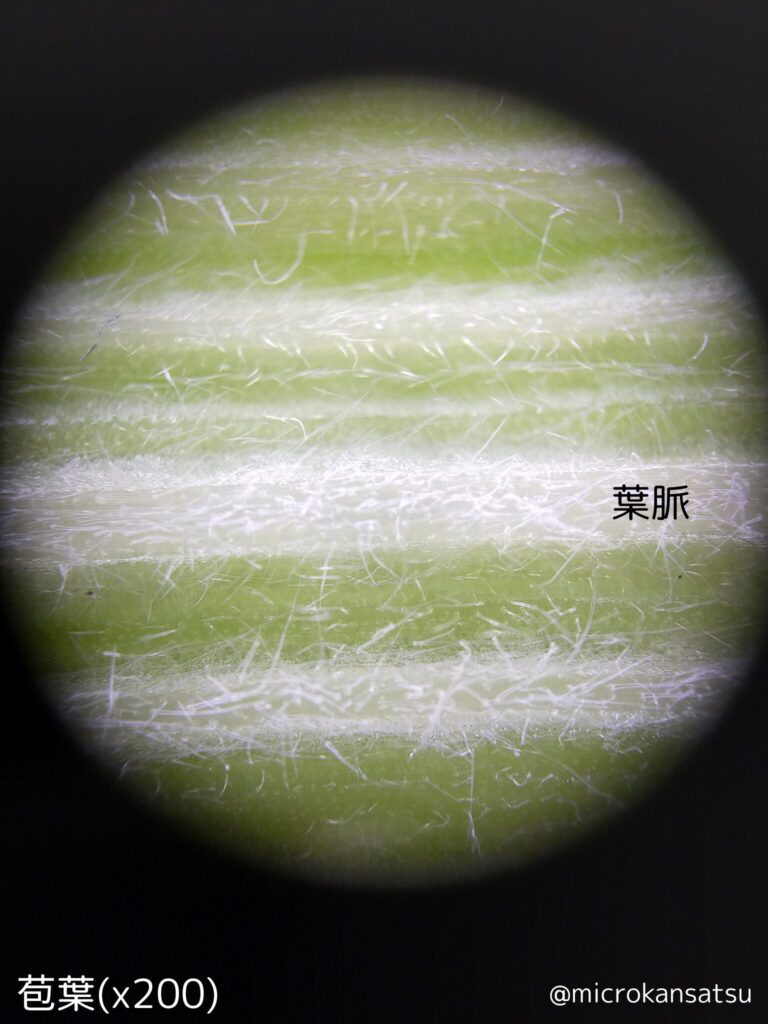

苞葉(ほうよう)のミクロ観察

まずは、実を覆っている苞葉をミクロ観察しました

苞葉には太い脈が何本も平行に走っていました

とうもろこしはイネ科の植物なので、イネ科特有の平行脈の葉を見ることができました!

また、苞葉の表面には産毛がたくさん生えていました

これはおなじみのトライコームですね

ちなみに、とうもろこしには野菜以外にも様々な用途のものがあります

<トウモロコシの種類>

学名:Zea mays L.

和名:玉蜀黍

原産地:中央アメリカ

トウモロコシは、子実の性質や特徴によって次のように大別される

・スイート種(Z. mays var. saccharata)・・・野菜としてのトウモロコシ。糖質デンプンが多く、甘みが強い

・ポップ種(Z. mays var. everta)・・・ポップコーンの原料

・フラワー種(Z. mays var. amylacea)・・・ソフト種ともいう。粉にしやすい

・フリント種(Z. mays var. indurata)・・・加工してトルティーヤなどに使われる

・デント種(Z. mays var. indentata)・・・馬歯種ともいう。コーンスターチの原料

・ワキシー種(Z. mays var. ceratina)・・・粒の表面がツルツル。モチ性

(出典:農畜産業振興機構「トウモロコシの種類、製品の特性と用途」、トウモロコシノセカイ「とうもろこしの種類」)

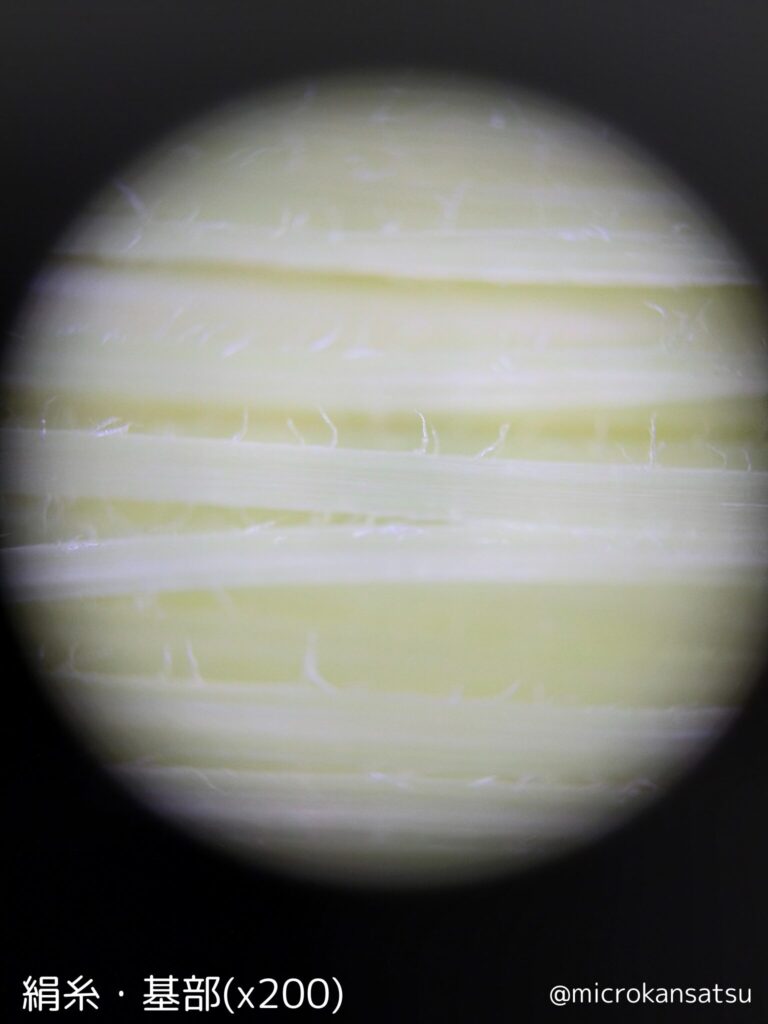

絹糸(けんし)のミクロ観察

絹糸の先端は茶色くなっていました

花粉を受け取るという役目を終えて、枯れたのでしょう

一方、苞葉をむいて実の内側にあった絹糸は、白くてまだ元気そうでした

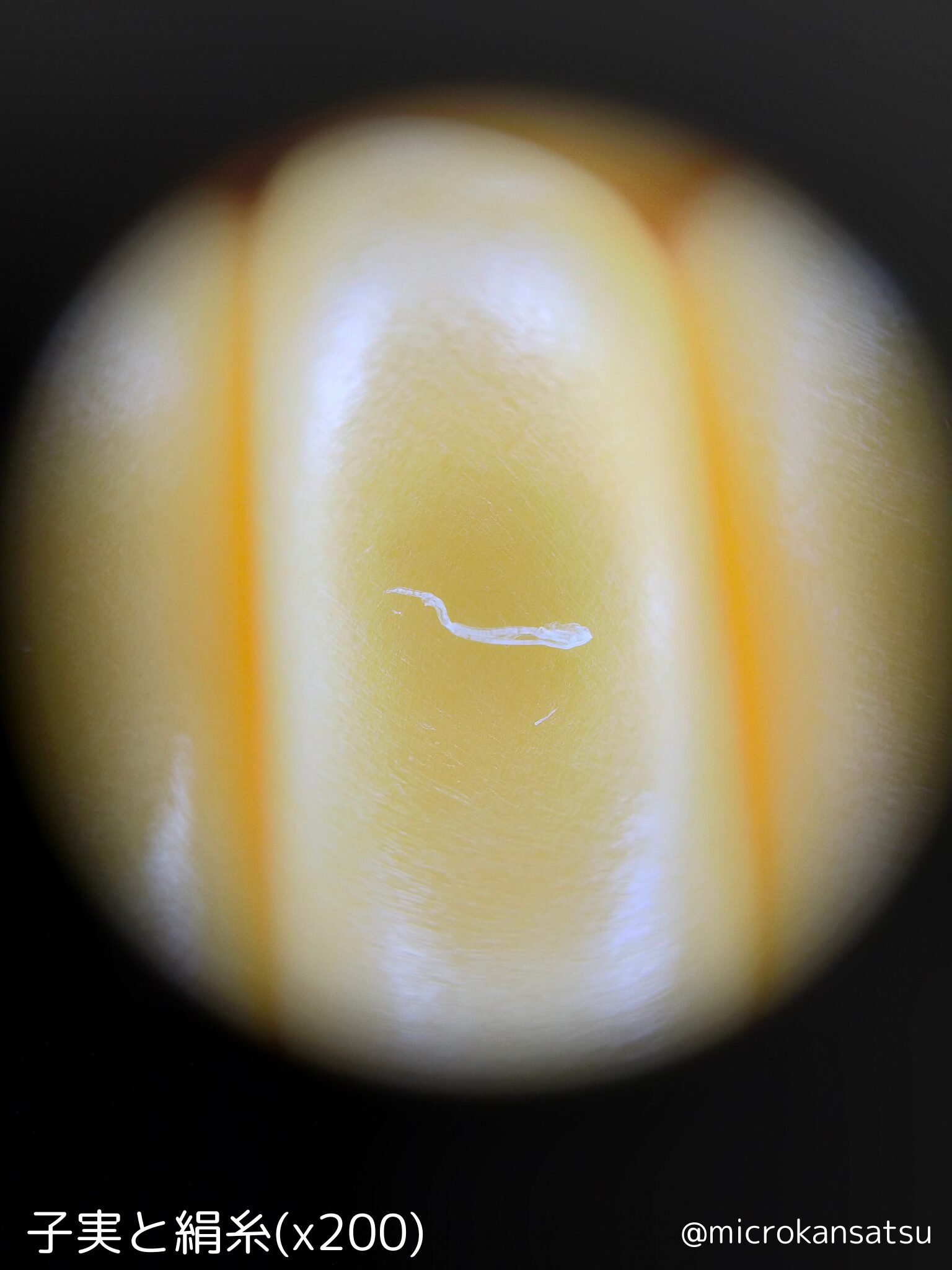

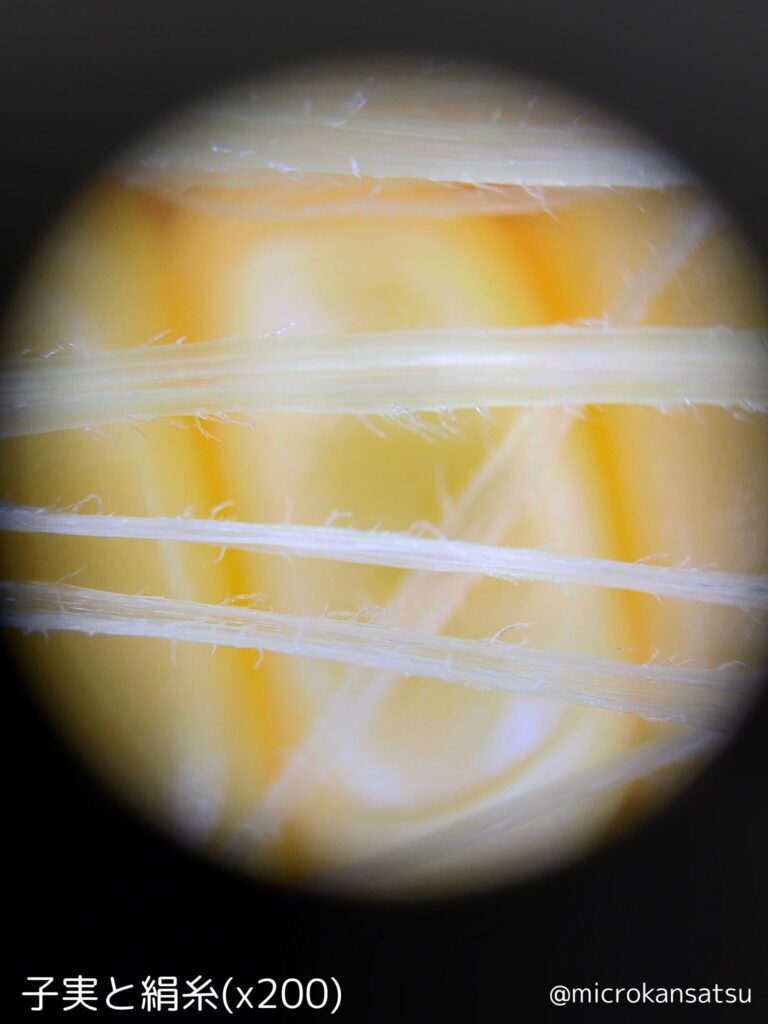

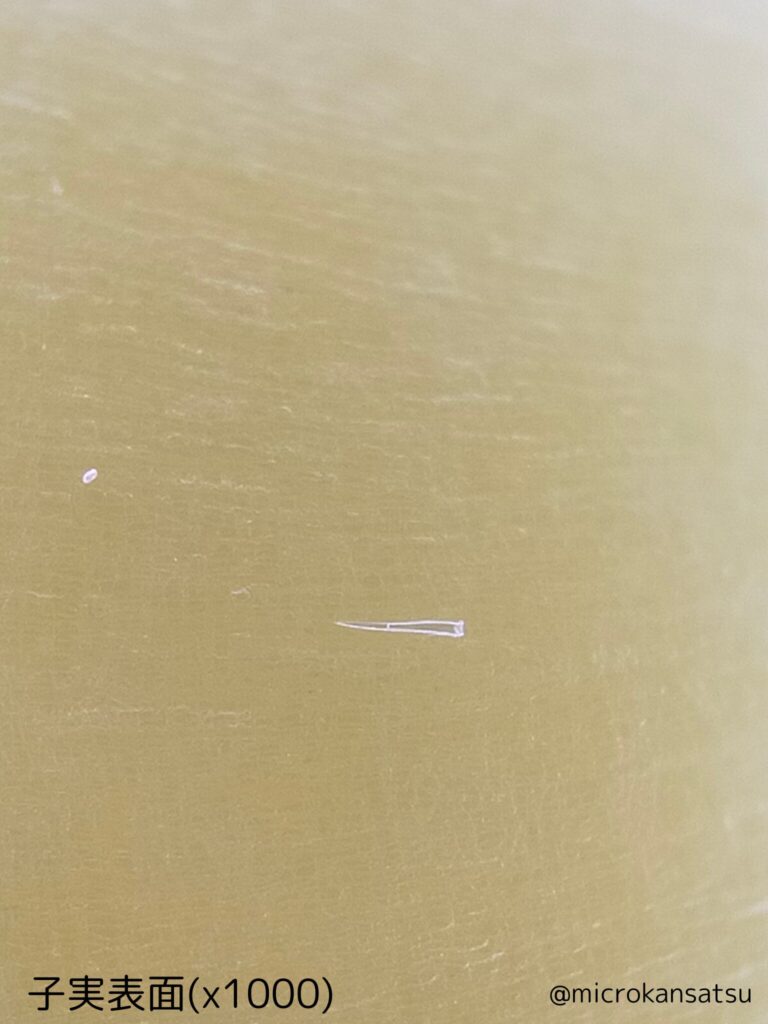

子実のミクロ観察

苞葉をむいていくと、子実と絹糸が見えました

絹糸のモジャモジャをよけると子実があらわになりました

途中で切れたのか、子実にくっついたままの絹糸も見えました!

本当に1つの子実に1本の絹糸がついているんですね

すごいなぁ。。。

絹糸、刺さってる??

以上、観察おわり!

ひまわり、枝豆など、植物ずかんが少しずつ増えてきました

種や部位によって独特の形態をしているのは、とっても面白いです

これから季節に合わせて旬な植物を観察していきたいと思います!